aus scinexx Steinkreise und die Grabanlage (links) von Lotham North

Größtes Steinzeit-Monument Ostafrikas entdeckt

5.000 Jahre alte Grabanlage stammt überraschenderweise von nomadischen Hirten

Spektakulärer Fund: In Kenia haben

Archäologen das älteste und größte Steinzeit-Monument Ostafrikas

entdeckt. Es handelt sich um eine rund 5.000 Jahre alte Grabanlage, die

von Megalithsäulen, Stein- pflaster und mehreren Steinkreisen umgeben ist.

Mehr als 580 Menschen wurden hier im Laufe einiger Jahrhunderte

begraben. Ungewöhnlich daran: Die Erbauer dieser Monumente waren

nomadische Hirten mit einer egalitären Gesellschaftsstruktur – das

widerspricht bisherigen Annahmen zu prähistorischen Monumentalbauten.

Schon vor tausenden von Jahren errichteten unsere Vorfahren

monumentale Anlagen, die als Ritualorte, Grabstätten oder astronomische Observatorien dienten. Unter ihnen sind der Steinkreis von Stonehenge in England, aber auch das Steinzeitheiligtum von Göbekli-Tepe in der Türkei, präkolumbianische Anlagen in Peru sowie mehrere Kreisgrabenanalgen in Deutschland, so bei Pömmelte, bei Watenstedt oder Goseck.

Diesen prähistorischen Monumenten ist gemeinsam, dass sie nur unter

enormem Aufwand an Menschen und Material erbaut worden sein können.

Zudem erforderten sie eine gute Planung und Logistik, um die Arbeiten zu

koordinieren. Unter anderem deshalb hielten Forscher bisher nur

komplexe, hierarchisch gegliederte Gesellschaften für fähig, solche

Monumentalbauten zu errichten.

Steinkreise, Plattformen und Hügelgräber

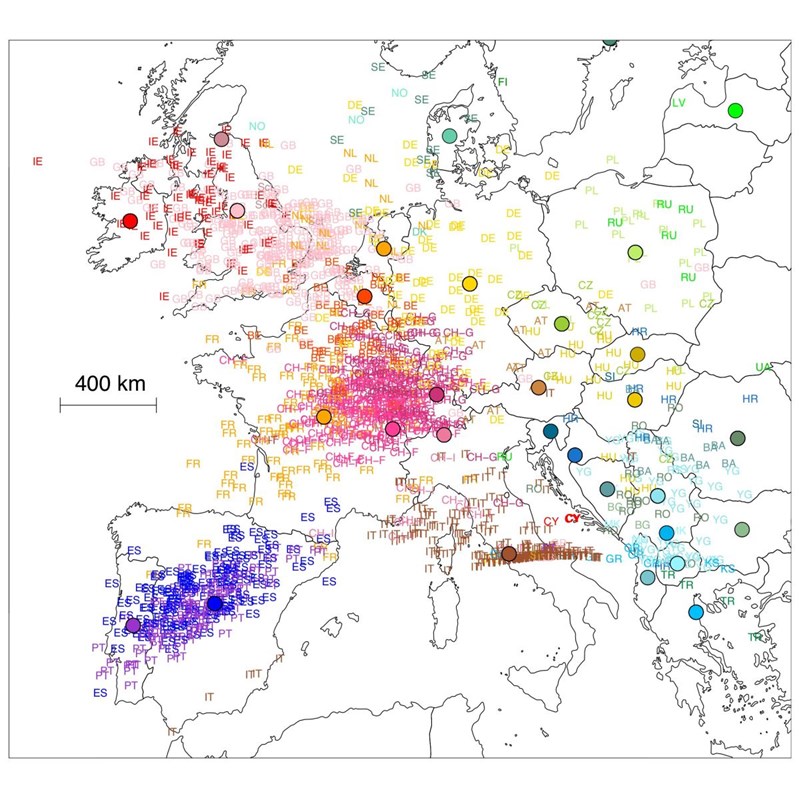

Doch jetzt haben Elisabeth Hildebrand von der Stony Brook University in

New York und ihr Team ein Steinzeitmonument entdeckt, das dem

widerspricht. Es handelt sich um eine insgesamt 1.400 Quadratmeter große

Anlage, die vor rund 5.000 Jahren am Ufer des Turkanasees in Kenia

errichtet worden ist. Sie besteht aus einer 700 Quadratkilometer großen

Steinplattform, an die sich neun Steinkreise und sechs Steinhügel

anschließen.

Die Lothagam North getaufte Anlage ist damit der größte und älteste

Monumentalbau in ganz Ostafrika, wie die Forscher berichten. Sie stammt

aus einer Zeit, als ein Klimawechsel zu trockeneren Bedingungen viele

nomadi- sche Viehzüchter aus dem Saharagebiet vertrieb. Diese

Pastoralisten zogen weiter nach Süden und Osten und kamen so auch an den

Turkanasee. Ähnlich wie schon zuvor in der Sahara, begannen sie auch

dort, rituelle Monumente zu errichten – nun jedoch in größerem Maßstab.

Unter der von Basaltkieseln bedeckten Plattform (vorne) liegt eine Grabanlage mit mindestens 580 Toten.

Aufwändige Grabanlage

Wie Ausgrabungen enthüllten, hat die Plattform von Lothagam North ein

komplexes Innenleben. Sie verrät, welchen enormen Aufwand die Erbauer

betrieben. "Zuerst trugen sie in einem 120 Quadratmeter großen Areal den

Ufersand bis auf den Felsuntergrund ab", berichten Hildebrand und ihre

Kollegen. Die umliegenden Sandbereiche wurden mit einem Pflaster aus

Sandsteinplatten bedeckt und das Ganze mit einem Ring aus säulenartigen

Felsbrocken umgeben.

Das Entscheidende aber lag im Zentrum dieser Steinplattform. Hier

meißelten die steinzeitlichen Erbauer hunderte eng beieinanderliegende

Grabkuhlen in den Felsuntergrund. Im Laufe von mehreren hundert Jahren

wurden hier mindestens 580 Männer, Frauen und Kinder bestattet. Ihr

Alter reichte von Neugeborenen bis zu Alten, wie die Forscher berichten.

Nach der Bestattung wurde das gesamte Gräberfeld mit Geröll zu einem

flachen Hügel aufgefüllt und dieser mit gleichgroßen Basaltkieseln

bedeckt.

Geschmückte Tote

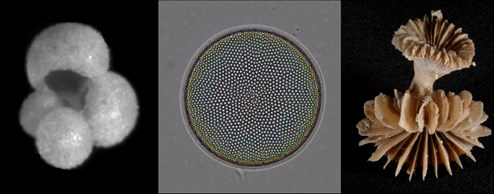

Der Blick in die Gräber enthüllte: Fast alle Skelette trugen

Schmuckstücke. "Viele Individuen hatten Perlen aus Austernschalen oder

Stein um Hals, Hüften oder Knöchel", berichten die Archäologen. "Andere

trugen Ringe oder Armreifen aus Nilpferdelfenbein." Auch Halsschmuck aus

Nilpferdzähnen, geschnitzte Anhänger und andere Schmuckstücke lagen bei

den Toten.

Perlen und Anhänger aus verschiedensdten Mineralen schmückten die Toten.

Hinweise

auf verschiedene Klassen oder soziale Unterschiede fehlten dagegen:

"Dieser Schmuck war nicht auf eine Altersgruppe, ein Geschlecht oder

einen Grabtyp beschränkt", sagen Hildebrand und ihre Kollegen. "Das

spricht dafür, dass diese Verzierungen die Norm waren." Auch in der

Anordnung der Gräber oder der Art der Bestattungen seien keine sozialen

Hierarchien ablesbar. Nach Ansicht der Forscher spricht dies dafür, dass

die Erbauer dieser Anlage in einer eher egalitären Gemeinschaft ohne

Eliten oder Schichten lebten.

Soziale Gleichheit statt Hierarchie

"Damit wiederspricht diese Entdeckung früheren Vorstellungen über

Monumentalität", konstatieren die Wissenschaftler. "Denn Lothagam North

liefert uns ein Beispiel für einen Monumentalbau, der nicht eindeutig

mit der Ausprägung sozialer Hierarchien verknüpft ist." Die Anlage von

Lothagam North war offenbar keine Machtdemonstration einer Elite,

sondern ein Ritual- und Grabplatz für alle.

Noch dazu wurde diese riesige, aufwändige Grabanlage von nomadischen

Hirten errichtet – etwas, das zuvor als unwahrscheinlich, wenn nicht

sogar unmöglich galt. "Dieser Fund zwingt uns darüber nachzudenken, wie

wir soziale Komplexität definieren", sagt Hildebrand. "Und auch darüber,

welche Motive Menschengruppen dazu bringen, öffentliche Architektur zu

erschaffen."

Halt in schwierigen Zeiten?

Die Archäologen vermuten, dass die schwierige Situation die Hirten zu

einer solchen kollektiven Anstrengung trieb. Denn sie waren nach ihrer

Ankunft am Turkanasee nicht nur mit neuen Umweltbedingungen

konfrontiert, sondern standen nun auch in Konkurrenz zu den bereits dort

ansässigen Fischer-Kulturen.

"Diese Monumente könnten als ein Ort gedient haben, an dem sich diese

Menschen versammelten, ihre sozialen Bindungen erneuertem und den

Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkten", mutmaßt Anneke Janzen vom

Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. "Der

Informationsaustausch während der gemeinsamen Rituale könnten den Hirten

zudem geholfen haben, mit der sich schnell verändern Umwelt

zurechtzukommen." (Proceedings of the National Academy of Sciences

(PNAS), 2018; doi: 10.1073/pnas.1721975115)

(PNAS/ Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, 21.08.2018 - NPO)