Dem Abendland ist der Islam fremd.

Islam und Christentum

Ist die Aufklärung vom Himmel gefallen?

Will der säkulare Staat den Islam integrieren, muss er sich auf seine christliche Herkunft besinnen

Als vor einiger Zeit CVP-Präsident Gerhard Pfister im Interview mit dieser Zeitung den säkularen Rechtsstaat als «christliches Verdienst» bezeichnete, konterte SP-Chef Christian Levrat: «Ich finde es erschreckend, dass es in der Schweiz politische Kräfte gibt, die sich auf eine Religion berufen müssen, um die Werte unserer Gesellschaft zu rechtfertigen.» Denn diese Werte, so Levrat, stammten aus der Aufklärung. Die Aufklärung aber, ist sie plötzlich vom Himmel gefallen? In voraussetzungslosem Raum entstanden?

Allgemeine Rechtsgrundsätze

Ihr Kennzeichen war die Forderung, den eigenen Verstand zu gebrauchen, Autoritäten, auch die der christlichen Offenbarung, zu hinterfragen. Die Aufklärung wurzelte in dem Bewusstsein, dass es Rechtsgrundsätze gibt, die unabhängig vom Willen der Mächtigen und der religiösen Autoritäten gelten und der menschlichen Vernunft zugänglich sind. Ihre institutionelle Voraussetzung waren eine Diskussionskultur als Trainingsfeld dieser Vernunft sowie der akademische Freiraum der Universität, ihr liberaler Impuls die Forderung nach einer definitiven Scheidung von Politik und Religion.

Dies alles ist – unleugbar – auf dem Boden des Christentums gewachsen, der ersten Religion, die aus ihren heiligen Texten keine rechtliche und politische Ordnung ableitete. Die vom Christentum geprägte Zivilisation basiert auf dem römischen Recht, das die Kirche im Mittelalter zu ihrem eigenen, dem Kirchenrecht ausbaute.

Kirchenjuristen erneuerten und transformierten die altrömische Tradition des Naturrechts hin zu einem «ius naturale» als Ergebnis der Fähigkeit der natürlichen Vernunft, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Darauf basierend reinigten sie überkommenes germanisches Gewohnheitsrecht von diskriminierenden und antirationalen Elementen, bereiteten so den Boden für das moderne Menschenrechtsdenken. Und die Kirche etablierte Universitäten als akademische Lehr- und Forschungsräume und förderte damit trotz gelegentlichen Widerständen eine Naturphilosophie, aus der die moderne Naturwissenschaft entstand.

Diese entstand nicht im Konflikt mit der Kirche. Der «Fall Galilei» wird deshalb immer wieder genannt, weil er der einzige war. Antikopernikanisch war nicht die katholische Kirche, die von Galilei lediglich wissenschaftliche Beweise verlangte, sondern Luther, der Kopernikus einen Narren nannte, weil sein heliozentrisches System der wörtlichen Auslegung der Schrift widersprach. Es war das Prinzip «sola scriptura», das mit der modernen Wissenschaft in Konflikt stand. Dieser wurde im Protestantismus schliesslich durch Bibelkritik gelöst.

Religionsinterne Aufklärung

In der Frühzeit der Dynastie der Abassiden (750–1258) kannte auch der Islam eine theologische Richtung (der Mu'taziliten), die Vernunft und Glaube in Einklang bringen wollte. Doch wurde sie verdrängt von einer Orthodoxie, die einzig Koran und Scharia-Recht als Quellen der Erkenntnis der Weltordnung zuliessen. Al-Ghazali (1058–1111) schliesslich erklärte, die Suche nach Gesetzen und Ordnung der Natur, ja jegliche rationale Reflexion des Glaubens sei Leugnung von Gottes absoluter Freiheit und Allmacht und somit Blasphemie. Die «griechischen Wissenschaften», speziell die Physik, wurden deshalb aus dem Curriculum der islamischen Schulen verbannt. Dies kam einem «intellektuellen Selbstmord» (Robert Reilly) gleich – mit Folgen in der muslimischen Kultur bis heute.

Christliche Theologie im vergleichsweise autonomen Raum der von der Kirche gegründeten und geförderten Universitäten war – so der Christentumskritiker Herbert Schnädelbach – doch immer auch «religionsinterne Aufklärung im Sinne einer Reflexion und rationalen Durcharbeitung des Geglaubten». Gross war dabei das Interesse an physikalischen Fragen, weshalb die Naturphilosophie zum universitären Curriculum gehörte. Noch Newton titelte sein Hauptwerk: «Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie». Die islamische Mathematik, trotz bedeutenden Leistungen auch in der Astronomie, war hingegen kein Weg zur modernen Naturwissenschaft.

Heilsverheissungen

Ohne Christentum und kirchliche Kulturschöpfung hätte es weder diese Entstehungsbedingungen der modernen Wissenschaft gegeben, noch gäbe es die europäische Rechtstradition. Der Kieler Rechtshistoriker Hans Hattenhauer sieht die mittelalterliche Kirche als «Lehrmeisterin des weltlichen Rechts». Unter Historikern unbestritten, war es die sogenannt päpstliche Revolution des Hochmittelalters, die für die moderne Rechts- und Staatsentwicklung die Grundlagen legte. Sie entsakralisierte König- und Kaisertum und erneuerte damit den Dualismus von weltlicher und geistlicher Gewalt.

Das 11. Jahrhundert war die Wende zur Neuzeit. Auch hatte das Christentum, so der Oxforder Historiker Larry Siedentop, «das Individuum erfunden»: Auf der zur Antike konträren Idee, alle Menschen seien gleich, nämlich vor Gott, und als Individuen selbst verantwortlich für ihr Heil, basiert die spätere Kultur der Freiheitsrechte des Individuums.

Die grossen theologischen und zivilisatorischen Leistungen der antiken und mittelalterlichen Kirche sind auch Erbe und Nährboden der aus der Reformation hervorgegangenen Christenheit und damit gemeinsame Wurzel der Moderne. Der säkulare, freiheitliche Staat ist auf dem Humus einer Zivilisation christlicher Prägung gewachsen, ja erst möglich geworden. Die Aufklärung war eine reife Frucht dieser Entwicklung. Als solche war sie begründeter Protest gegen die intolerante und repressive Allianz von Staat und Kirche, wie sie infolge der Glaubensspaltung – als Friedensformel zur Beendung der verheerenden Glaubenskriege, also aus politischen Gründen – im konfessionellen Staat der Neuzeit entstanden war

Der Aufklärung war aber auch der fragwürdige Impetus eigen, Offenbarungsreligion und Kirchenglauben ausmerzen und damit ihre eigenen Voraussetzungen tilgen zu wollen. Das erst brachte ihr die Feindschaft der Kirche ein. Denn der freiheitliche säkulare Staat ist aus dem spannungsvollen Gegensatz von weltlicher Macht und Kirche als Institution des ewigen Heils entstanden. Die Freiheitlichkeit der Moderne war und ist immer dann in Gefahr, wenn sie sich an die Stelle der Kirche setzen, wenn ihrerseits die Politik Heilsverheissungen anbieten will.

Die Staatsvergottung hat das 20. Jahrhundert in Form zweier Totalitarismen schmerzlich erfahren. Eric Voegelin, und danach Emilio Gentile und Hans Maier, nannten totalitäre politische Ideologien deshalb «politische Religionen», Hermann Lübbe bezeichnete sie – phänomenologisch korrekter – als «Anti-Religionen».

Islam als politische Religion

Der Islam dagegen ist eine politische Religion. Seine Schöpfungsordnung ist zugleich die Ordnung des Heils. Eine Scheidung von religiösem und weltlichem Recht, von religiöser und politisch-sozialer Ordnung gibt es nicht im Islam. Er ist nicht, was unsere unter christlichen Voraussetzungen entstandene säkulare Rechtsordnung unter Religion versteht: eine von der politischen, rechtlichen und sozialen Ordnung separate Ordnung des Glaubens an eine Heilswahrheit und eine entsprechende kultische Praxis.

Da für das Christentum Politik, Staat und Recht ihrer Natur gemäss nicht im Dienst ewigen Heils stehen, konnte sich auf seinem Boden – nicht ohne kirchliche Widerstände – ein rechtlich-politischer Begriff von Religionsfreiheit entwickeln, der letztlich auf dem genuin christlichen Dualismus von politisch-rechtlicher und religiöser Ordnung beruht.

Dieser Dualismus, dem im Zeitenlauf zwar oft zuwidergehandelt wurde, steht im Widerspruch zum Wesen des Islam als integrale religiöse, politische, rechtliche und soziale Ordnung. Daher rührt die Mühe im Islam, das Ethos anzuerkennen, aufgrund dessen wir in einer vom Christentum geprägten Kultur zu leben gelernt haben: dass Menschen verschiedenen Glaubens und unterschiedlicher Moralvorstellungen auf der Grundlage eines Gefüges von religionsunabhängigen, säkularen rechtlichen Regeln und auf der Basis bürgerlicher Gleichheit zusammenleben. Dieses Ethos verlangt keine bestimmte Gesinnung, wohl aber die Befolgung von Regeln und überlässt, vereinfacht gesagt, alles andere dem Freiraum der Privatsphäre.

Die grösste Herausforderung, mit der die freiheitliche westliche Gesellschaft sich künftig auseinandersetzen muss, ist nicht die Gewalttätigkeit der politisch extremsten Spielarten des Islam. Sie besteht vielmehr darin, dass die Anerkennung des säkularen Ethos bürgerlichen Zusammenlebens dem politisch-religiöses Selbstverständnis aller Varianten des Islam widerspricht. Um dieses Problem zu lösen, müsste der Islam von einer politischen zu einer rein religiösen Religion werden – was nicht völlig unmöglich ist, wie die Geschichte etwa des Balkans zeigt.

Der Islam wird zu Europa gehören. Ob und wie sein Selbstverständnis sich modifizieren wird, hängt davon ab, wie sehr die Menschen muslimischen Glaubens sich in unsere Gesellschaft integrieren können und wollen. Integration und die damit verbundene, zumindest partielle Assimilation der Lebensweise bewirkt kulturelle Veränderung. Diese müsste die Abkehr vom politischen Verständnis der eigenen Religion einschliessen und damit eine unzweifelhafte Anerkennung des Primats der freiheitlich säkularen Rechtsordnung über die Scharia.

Falsch verstandene Toleranz

Der Westen wird der Herausforderung des vermehrt in seinen Gesellschaften präsenten Islam nur gewachsen sein, wenn er nicht die christlichen Wurzeln seiner politischen und rechtlichen Kultur verleugnet. Das ist nun keineswegs ein Ruf nach einer neuen christlichen Leitkultur. Vielmehr ist es die vom Christentum und seiner Scheidung von Politik und Religion ermöglichte säkulare «Leitkultur» des freiheitlichen Rechtsstaates, der sich gegenüber religiösen Wahrheitsfragen sowie der religiösen Zugehörigkeit seiner Bürger indifferent verhält.

Eine solche Leitkultur gilt es von Muslimen wie von allen Bürgern einzufordern, wobei allen, Muslim oder nicht, die gleichen Rechte und gleiche Behandlung zustehen. Das allerdings setzt voraus, dass der Westen an seinem christlich fundierten Verständnis von Religion festhält und es unverrückbar allen Tendenzen entgegensetzt, die – im Namen falsch verstandener Religionsfreiheit und Toleranz – eine mit unserem Rechtsverständnis inkompatible Islamisierung der Gesellschaft zuzulassen bereit sind.

Eine sich auf die religionsfeindlichen Aspekte der Aufklärung berufende Ächtung religiöser Heilsverheissungen als freiheitsfeindlich hingegen hätte totalitäre Züge. Sie würde indirekt den Staat überhöhen und eine säkular-freiheitliche politische Kultur untergraben. Diese lebt ja gerade vom Gegenüber heilsverheissender Institutionen. Sie bewahren den Staat – im Interesse der Freiheit – davor, selbst soziale oder politische Heilsversprechen anbieten zu wollen.

Martin

Rhonheimer ist katholischer Priester, Professor für Ethik und

politische Philosophie an der Päpstlichen Universität Santa Croce (Rom)

und Gründungspräsident des Austrian Institute of Economics and Social

Philosophy (Wien). Zum vorliegenden Thema veröffentlichte er das Buch

«Christentum und säkularer Staat», Freiburg i. Br. 2012.

Nota. - Lebt unsere säkular-freiheitliche politische Kultur davon, dass ihr in Gestalt der Amtskirchen heilsver- heißende Institutionen gegenüberstehen, weil sonst die Menschen wieder versucht werden könnten, ihr Heil beim Staat zu suchen? Ich denke, wenn wir den säkular-freiheitlichen Charakter unserer politischen Kultur recht pflegen und kultivieren wollten, würden die Menschen vielleicht gar nicht mehr ein Heil suchen.

Das kann der römische Priester bei Strafe der Selbstaufgabe natürlich nicht für möglich halten, und ich will es ihm auch nicht zumuten. Dass es die Kirchen in ihrem christlich-dualistischen Verständnis gibt, muss den ungläubig-Gottlosen nicht verdrießen, denn in der Sache hat Pater Rhonheimer natürlich Recht. Die Scheidung zwischen geistlichem Heil und weltlichem Recht ist allein im Christentum geschehen, und gewiss waren einige seiner dogmatischen Grundlagen geeignet, sie möglich zu machen.

Rhonheimer erwähnt es nicht, es gehört nicht zu seinem Amt, aber ich darf darauf hinweisen, dass die relative Selbstbescheidung der Kirchen weniger ihr eignes frommes Verdienst ist, sondern wohl eher dem Widerstand, gar der Aggression der weltlichen Mächte zu danken ist, wenn sie die Allmacht, die sie doch immer wieder mal beanspruchten, nie erringen konnten; so wie es den westlichen Kirchen zu danken haben, dass die Despotie keine europäische Herrschaftsform wurde, sondern auf Asien beschränkt blieb. Ein Blick nach Russland erhellt: Die deutschen Könige von Rom konnte nicht zu Selbstherrschern aller Abendländer werden, weil sie die römi- schen Bischöfe hindern mussten, es zu werden.

Ehe der Islam ein Teil Europas wird, müsste er sich entorientalisieren. Er ist eine asiatische Religion in dem Sinn, dass nie ein Herrschender und schon gar kein zur Herrschaft Drängender es im Orient je versäumt hat, sich der koranischen Formeln zu bedienen, so wie keine islamische Institution und nicht einmal die Sufi-Orden je darauf verzichtet hat, aufs Leben des Gemeinwesens Einfluss zu nehmen. Das müsste schon eine ganz andere Religion werden, die sich nicht auf die Menge ihrer Vorschriften, sondern auf die Fülle ihrer Glaubensinhalte gründete. Ginge das mit dem Koran überhaupt?

Bis dahin sind wir wirklich Ungläubigen gehalten, dem Einsickern des Islam in Europa entschiedener entgegen- zutreten als die Vertreter der christlichen Kirchen. Für die ist das eine Konkurrenz. Für uns ist das ein Gegner.

JE

Der Islam gehört nicht zu Europa.

Die Schlacht von Uhud:

Mohammed und die Seinen kämpfen gegen den mekkanischen Stamm der Quraisch.

Kopie einer 1594 entstandenen Illustration zu einem Epos über das Leben des

Propheten.

aus nzz.ch, 6.9.2014, 05:30 Uhr Gewalt und theologische Tradition im Islam

Töten im Namen Allahs

Islamistische Terroristen berufen sich zur Rechtfertigung ihrer Untaten auf ihre Religion. Geben Gründungsgeschichte und Gründungsidee des Islam eine Handhabe, um im Namen Allahs begangene Gewalttaten theologisch prinzipiell zu verurteilen? Nein – der Islam müsste sich erst in seiner religiösen Substanz wandeln.

Der Terror der Miliz Islamischer Staat (IS) gegen «Ungläubige» und Christen entsetzt und verängstigt die westliche Öffentlichkeit. Offizielle muslimische Stimmen, die diesen Terror verurteilen, sind wenige zu hören. Und wenn, dann richten sie sich nur gegen die schockierende und für den Islam imageschädigende Brutalität des Vorgehens, nicht gegen dessen Prinzip, oder sie verwickeln sich, wie unlängst eine wenig überzeugende Fatwa von britischen Imamen, in Widersprüche. Der IS ist keine Häresie, wie diese Fatwa behauptet, sondern handelt genau nach dem in der Geschichte wiederkehrenden Muster kriegerischer islamischer Expansion. Das Vorbild ist Mohammed selbst. Legitimationsgrundlage sind der Koran und das islamische Recht, die Scharia.Eine politische Religion

Der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi hat sich bekanntlich zum Kalifen ernannt. In einem von dem zum Islam konvertierten Amerikaner Nuh Ha Mim Keller ins Englische übersetzten Kompendium der Scharia – es wurde von der Al-Azhar-Universität in Kairo als authentisch zertifiziert – kann man nachlesen, was Aufgabe eines Kalifen ist: «Der Kalif führt gegen Juden, Christen und Zoroastrier Krieg, nachdem er sie zuerst eingeladen hat, sich der sozialen Ordnung des Islam zu fügen, indem sie die Kopfsteuer zahlen.» Exakt das geschieht heute im Herrschaftsgebiet des IS. Die dort lebenden Christen sollen gedemütigt und unterworfen und durch die Kopfsteuer zur wirtschaftlichen Ressource islamischer Herrschaft werden. Mohammed hatte zunächst die Juden aus Medina vertrieben, dann liess er sie massenhaft köpfen. Später wurden Christen und Juden zu «Schriftbesitzern» erklärt: Sie durften nun unter islamischer Herrschaft ihre Religion weiter ausüben – sofern sie die Kopfsteuer zahlten und sich diskriminierenden Demütigungen aller Art unterwarfen. So steht in Sure 9, 29: «Kämpft gegen diejenigen, die [. . .] nicht der wahren Religion angehören – von denen, die die Schrift erhalten haben – kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut Tribut entrichten.»

Zu Beginn waren die Muslime im muslimischen Herrschaftsgebiet meistens eine Minderheit. Ihre Herrschaft gründete auf der grossen Zahl der «dhimmis», der «Schutzbefohlenen». Juden, Christen und andere «Schriftbesitzer» galten nicht als «Ungläubige»: Sie konnten als «dhimmis» ihr Leben behalten, auch wenn sie keine Muslime wurden. Die heute vom IS gejagten Jesiden gelten nicht als «Schriftbesitzer», für sie gibt es daher nur die Alternative: Konversion zum Islam oder Tod. Die islamische Theologie besitzt keine argumentativen Ressourcen, um das Vorgehen des IS als «unislamisch» zu verurteilen. Es gibt im Islam nämlich kein generelles Tötungsverbot. Es gibt hingegen eine generelle Tötungslizenz: «Ungläubige», die sich der Konversion zum Islam widersetzen, sollen getötet werden. So heisst es in Sure 9, 5: «. . . tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf! Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, lasst sie ihres Weges ziehen! Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben.»

Der Islam ist seinem Wesen nach mehr als eine Religion. Er ist ein kultisches, politisches und soziales Regelwerk, will religiöse und politisch-soziale Ordnung in einem sein. Und er war von Anfang an kriegerisch. Der Islam will das «Haus des Islam» auf der ganzen Welt verbreiten. Es geht ihm dabei nicht so sehr um religiöse Bekehrung der Nichtmuslime als um ihre Unterwerfung unter die Scharia. In Sure 2, 256 heisst es: «In der Religion gibt es keinen Zwang.» Glaube lässt sich eben nicht erzwingen, Unterwerfung unter das islamische Recht aber sehr wohl. Sich diesem Zwang zu widersetzen, kann tödlich sein. Historisch war die islamische Einheit von Politik und Religion zwar meist nur Programm und selten Realität. Andere politische Machtzentren entstanden, die sich nicht unter der geistlichen Führung eines Kalifen befanden. Und gemäss islamischer Lehre konnte der Kampf (Jihad) gegen die Nichtmuslime genau dann unterbrochen und mit den Ungläubigen ein Waffenstillstand geschlossen werden, wenn für weitere Expansion keine Aussicht auf Erfolg bestand. Das führte zu langen und oft friedlichen Perioden der Koexistenz. Zudem sind muslimische Minderheiten in nichtmuslimischen Ländern verpflichtet, sich an die lokale Rechtsordnung zu halten.

In unseren westlichen Gesellschaften gibt es unzählige integrierte Muslime, die nichts vom Jihad wissen wollen; und selbst in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit lässt sich nur ein kleiner Teil für ihn begeistern. Die meisten Leute kämpfen um ihr tägliches Brot und sind oft selber Opfer von Gewalt. Doch gerade sie sind auch anfällig für Radikalisierung – und zwar genau dann, wenn sie die Quellen ihrer Religion genauer studieren und angesichts der Erstarkung des politisch radikalen Islam auf den Gedanken kommen, die Zeit der Waffenruhe könnte vorbei und Gewaltanwendung wieder Pflicht sein.

Christliche Parallelen?

Natürlich gibt es den «gemässigten» und reformerischen Islam. Seine Vertreter sind meist gutbezahlte Professoren an amerikanischen und europäischen Universitäten. Doch auch sie sind mit dem zentralen Problem ihrer Religion konfrontiert: Gehen sie zu ihren Ursprüngen zurück, stossen sie auf den kriegerischen, expansiven Islam von Medina, die Legitimierung des Tötens zur Ehre Allahs und einen gewalttätigen Mohammed. Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zum Christentum. Auch in seiner Geschichte spielte Gewalt eine gestaltende Rolle und wurde als «gerechter Krieg» oder zur Verteidigung der religiösen Wahrheit gegen Ketzer legitimiert. Auch Christen haben in der Vergangenheit gemordet und gebrandschatzt. Kriegsrecht und Foltermethoden waren brutal. Beschäftigt man sich jedoch mit den ursprünglichen Quellen des Christentums, etwa den Evangelien, findet man Sätze Jesu wie «Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört» oder «Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen». Zur Gründungsidee des Christentums gehören die Scheidung von Religion und Politik – von geistlicher und weltlicher Macht –, die Ächtung physischer Gewalt und das Gebot der Feindesliebe. Das Christentum hat aus seinen heiligen Texten auch keine Rechts- und Sozialordnung abgeleitet, sondern römisches Recht und heidnisch-antike Kultur assimiliert. Die mannigfachen Verbindungen von Politik und Religion gingen meist nicht von der Kirche, sondern von den weltlichen Machthabern aus. Gerade der dem Christentum in die Wiege gelegte Dualismus von «geistlich» und «weltlich» provozierte immer wieder innerkirchliche Reformbewegungen, die zu Prozessen der institutionellen Differenzierung und Selbstreinigung führten.

In der jüdisch-christlichen Tradition ist Gewalt rechtfertigungsbedürftig. «Du sollst nicht töten», heisst es im Dekalog. Ein solch grundsätzliches Tötungsverbot ist dem Islam unbekannt. In der jüdischen und christlichen Bibel erscheint Gott als der alleinige Herr über Leben und Tod. Kein Mensch kann sich das Recht zum Töten anmassen. Oft wird das Alte Testament – auch in antisemitischer Absicht – als Beispiel für Grausamkeit und Gewaltlegitimation angeführt. Das Gegenteil ist wahr: Der Gott Israels entzieht dem Menschen die Kompetenz zum eigenmächtigen Töten. Im Christentum führte die Erfahrung des Unglaubens nicht zum Aufruf, die Ungläubigen zu töten, sondern zum Missionseifer und – nach der Entdeckung Amerikas – zu Gestalten wie Vitoria und Bartolomé de las Casas: In der christlichen Tradition stehend machten sie geltend, dass Ungläubige als Menschen die gleichen grundlegenden Rechte besitzen wie Christen. Dabei wurden sie von päpstlichen Verlautbarungen unterstützt (obwohl die spanischen Könige deren Verbreitung zu verhindern suchten).

Und hier liegt der entscheidende Punkt: Für den Islam sind Nichtmuslime keine vollwertigen Menschen. Denn islamischer Lehre gemäss ist der Mensch von Natur aus Muslim, die menschliche Natur selbst, die «fitra», ist muslimisch. Nichtmuslime sind folglich Abtrünnige, «denaturierte» Menschen. Im Islam kann es deshalb keine prinzipielle Gleichheit aller Menschen aufgrund ihrer Natur und kein für alle – unabhängig von der Religionszugehörigkeit – geltendes Naturrecht geben. Der Islam akzeptiert die modernen Menschenrechte immer nur unter dem Vorbehalt der Bestimmungen der Scharia. Deshalb kann sich gerade der «wahre Islam» nicht in die Moderne integrieren.

Schwierige Selbstreinigung

Die modernen Menschenrechte sind eine Frucht der jüdisch-christlichen Zivilisation. Deren Vermächtnis ist die Anerkennung einer allen Menschen, unabhängig von ihrer Religion, gemeinsamen Menschennatur und Würde. Ihr Ethos von Recht und Barmherzigkeit führte, in einem stetig fortschreitenden Lernprozess, zu einer allmählichen Überwindung der Legitimation von Gewalt – auch ihrer theologischen Legitimation. Analoge Aufklärungsprozesse sind im Islam unbekannt oder haben zumindest noch kaum Wirkung entfaltet. Die Barmherzigkeit Allahs gilt nur den Bekehrten, gegen die Ungläubigen befiehlt er, mit dem Schwert vorzugehen. Darin gründet die theologische Not muslimischer Intellektueller: Sie können aufgrund ihrer religiösen Tradition den IS-Terror nicht prinzipiell verurteilen. Die christlichen Kirchen konnten für Prozesse der Selbstreinigung immer auf ihre Ursprünge rekurrieren und, sich an ihre Gründungsidee erinnernd, historischen Ballast abwerfen. Der Islam müsste sich für solche Selbstreinigung – gerade umgekehrt – von seiner Gründungsidee distanzieren, sein politisch-religiöses Doppelwesen aufgeben und sich damit in seiner religiösen Substanz verändern.

Solange das nicht geschieht, wird es immer nur eine Frage der konkreten politischen Konstellation sein, ob und in welcher Form er sein gewalttätiges Gesicht zeigt.

Martin Rhonheimer ist Professor für Ethik und politische

Philosophie an der Päpstlichen Hochschule Santa Croce in Rom. Zum Thema vgl.

sein in dritter Auflage erschienenes Buch «Christentum und säkularer Staat.

Geschichte – Gegenwart – Zukunft» (Herder, Freiburg i. Br. 2012).

Nota. - Im Abendland leben einige Millionen Muslime. Die gehören zum Abendland. Denn dass sie hier unbehelligt ihre Religion und manche ihrer Traditionen - aber nicht das Steinigen von Ehebrecherinnen - pflegen können, gehört zu seinem Kernbestand. Der Islam gehört nicht zu seinem Kernbestand.

JE

Nicht die Stagnation des Islam gilt es zu verstehen, sondern den Dynamismus der christlichen Welt.

Geschichte der Toleranz

Eine Reformation im Islam ist sinnlos

Der Islam kannte keine Aufklärung, so lautet ein gängiger Vorwurf. Aber er hatte sie auch gar nicht nötig - bis der Westen kam.

Gastbeitrag von Frank Griffel

Wenn im kommenden Jahr Luthers Reformation gefeiert wird, denken viele auch an den Islam. Die Probleme moderner islamischer Gesellschaften werden häufig damit erklärt, dass es im Islam keine Reformation und keine Aufklärung gab. Die Aufklärung gilt dabei als Zurückdrängung der Religion und Stärkung einer davon unabhängigen philosophischen Tradition.

Nach dem Untergang der arabischen Philosophie im Mittelalter fehle dem Islam ein Gegenpol zur Macht des Religiösen, wird oft beklagt. Neue Ansätze in der Islamwissenschaft aber versuchen zu zeigen, dass dem nicht so war, ja, dass es im Islam vor der Konfrontation mit dem Kolonialismus nie eine Situation gab, in der - wie in Europa - Reformation und Aufklärung nötig waren.

Seit ihrer Etablierung im frühen 19. Jahrhundert war die Erforschung der Philosophie im Islam ein Kernthema der westlichen Orientalistik. Hegel hatte noch abwertend über die Philosophie der Araber gesprochen. Aus der Generation nach ihm stammt eine Studie des französischen Religionsphilosophen Ernest Renan ("Averroès et l'averroïsme"), in der dieser die Philosophie des muslimischen Denkers Averroes, arabisch: Ibn Ruschd untersuchte.

Renan prägte darin das westliche Bild der Philosophie im Islam. Er behauptete, dass diese nach den Übersetzungen der griechischen Texte ins Arabische und nach großen Erfolgen in der klassischen Periode des Islam mit Averroes' Tod1198 unterging. "Mit ihm verlor die arabische Philosophie ihren letzten Vertreter," so Renan 1861, "und der Triumph des Korans über das freie Denken war für die nächsten sechshundert Jahre besiegelt."

Ganz im Sinne von Hegels wandelndem Weltgeist ging die Philosophie demnach zuerst von den Griechen zu den Arabern und kam dann mit den lateinischen Übersetzungen der Werke Averroes' im 13. Jahrhundert nach Europa. Wollte sie je nach Arabien und zum Islam zurückkehren, so meinte Ernest Renan, dann nur, wenn sich die Muslime die europäische Denkweise der Aufklärung aneigneten und damit die Herrschaft des Korans durchbrächen.

Politische Entmündigung der islamischen Welt problematisch

Renans Sicht setzte sich im Westen leicht durch. Nicht nur legitimierte sie den Kolonialismus und die politische Entmündigung der islamischen Welt, sie erklärte auch die scheinbar untergeordnete Stellung der islamischen Welt als einer Kultur, die sich selber ihrer Philosophie entledigt hatte und sie nun von Europa wieder erwerben musste. Um - erneut - in das Gefüge der zivilisierten Welt aufgenommen zu werden, muss der Islam sich reformieren und die Werte der Aufklärung annehmen.

1937 aber veröffentlichte der damals 29-jährige Islamwissenschaftler und Philosoph Shlomo Pines in der indischen Zeitschrift Islamic Culture einen Aufsatz, in dem er eine grundsätzliche Abkehr von dieser Darstellung vorschlug. Pines' Artikel hieß "Some Problems of Islamic Philosophy", war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus und wird erst heute aufmerksam gelesen. Pines bestritt zuallererst, dass mit Averroes die Geschichte der Philosophie im Islam ihr Ende gefunden hatte.

Und er bot eine neue Sichtweise auf den einflussreichen Religionsgelehrten Mohammed al-Ghasali: Dieser habe nicht, wie oft behauptet, der Philosophie im Islam den Todesstoß versetzt. Im Gegenteil, wie man heute weiß: Dank al-Ghasalis Kritik entstand eine neue Art Philosophie, in der die alte Tradition griechischer Prägung neben einer neuen existierte. Diese neue Tradition der Philosophie im Islam hatte über Jahrhunderte Bestand und wird heute als "nachklassische Philosophie" des Islams eifrig erforscht. In ihr greifen Philosophie und Theologie ineinander. Diese nachklassische Periode reicht etwa von 1100 bis 1800.

Einer der einflussreichsten Theologen dieser Epoche beispielsweise, Fachraddin ar-Razi, war einer der scharfsinnigsten Interpreten des Aristoteles und verfasste sowohl einen wirkungsmächtigen Koran-Kommentar wie auch wichtige philosophische Enzyklopädien.

Im Gegensatz zur europäischen Philosophie zeichnet sich diese Tradition durch ein größeres Maß an Synthese aus. Pines hatte dies schon 1937 erkannt, als er schrieb, dass es den nachklassischen muslimischen Philosophen "in keiner Weise an neuen Ideen mangelte; sie waren oft jedoch damit zufrieden, sie in die alten Systeme einzubauen".

Gleichzeitig, so Shlomo Pines, war diese nachklassische Philosophie im Islam stabiler, weil sie durch Synkretismus bestimmt war, also durch das Ineinanderwirken verschiedener Traditionen, ohne dass sich diese bekämpften. "Die islamische Zivilisation war verschiedenen orientalischen, persischen und indischen Einflüssen ausgesetzt und enthielt schon von vornherein eine größere Anzahl von Elementen unterschiedlicher Herkunft als die europäische. In ihrer weiteren Entwicklung hat sie im Fall eines Konfliktes zwischen zwei philosophischen Systemen in der Regel nicht eines davon eliminiert, sondern sie ließ beide - entweder Seite an Seite oder auf verschiedenen Ebenen - bestehen."

Damit gilt für die Philosophie in der islamischen Welt gerade nicht, was Hegel als Regel der Philosophiegeschichte überhaupt postuliert hatte: dass sich nämlich im Konflikt zweier Denksysteme ein drittes, neues durchsetzt, das dann die vorherigen "aufhebt". Diese Hegel'sche "Dialektik" hat Generationen von Wissenschaftshistorikern im Westen beeinflusst.

Sie ist zudem ein Bestandteil der These des Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn, nach der sich Phasen der Normalwissenschaft mit kurzen, wirkungsreichen wissenschaftlichen Revolutionen abwechseln. All dies gehört heute zum Selbstverständnis des wissenschaftlichen Fortschritts im Westen, den dieser als Fortschritt der Menschheit überhaupt versteht.

Eine Gesellschaft auf der Suche nach Ausgleich

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts entstand in der Islamwissenschaft aber eine Sichtweise, die von einem grundsätzlich anderen Wesen der islamischen Geisteskultur vor ihrer Zerstörung durch den europäischen Kolonialismus ausgeht. So schrieb beispielsweise Wael Hallaq, Professor für islamisches Recht an der Columbia Universität in New York, 2012 in seinem Buch "The Impossible State", dass die klassische islamische Scharia, so wie sie vor 1800 in Ägypten oder Syrien praktiziert wurde, ein auf ihre Gesellschaften abgestimmtes Rechtssystem war.

Was Konfliktlösungsstrategien angeht, sei sie ihrem westlichen Pendant überlegen gewesen. Das Geheimnis ihres Erfolges lag darin, nicht wie im westlichen, vor allem europäisch-kontinentalen Rechtsdenken, eine einzige Lösung für streitende Parteien oder konkurrierende Rechtsprinzipien anzugeben, sondern mehrere. Alle konnten mit gleicher Legitimität abgeleitet werden.

Solche Rechtspraxis spiegelt eine Gesellschaft wider, in der es keine radikalen Verwerfungen wie die kopernikanische oder die französische Revolution gab. Hier gab es keine Aufklärung, keinen Aufruhr gegen die Religion, stattdessen war sie geprägt von Synthesis und der Suche nach Ausgleich. Hier verband sich Religion etwa erfolgreich mit Philosophie, ja, sogar mit Freidenkertum und dem Herumstreunen halb nackter Derwische. Die "Kalandars" beispielsweise waren so etwas wie eine islamische Hippie-Bewegung, die sich den etablierten Normen widersetzten.

Es war dies eine Gesellschaft, in der es keinen Mainstream, sondern vor allem Nischen gab, schwach abgegrenzte Bereiche, in denen die Sufis ebenso ungestört ihre Kreise drehen konnten, wie die Astronomen neue Theorien von Planetenbewegungen ausprobierten- alle im geozentrischen Modell natürlich.

Dies mag sich nicht mit dem westlichen Anspruch nach Fortschritt vertragen. Es führte jedoch zu Gesellschaften, die von Toleranz geprägt waren, in denen die Literatur und die Künste florierten und die eine Vielzahl von Rollenmodellen anboten. Für europäische Beobachter, die an ihnen nicht teilhatten, waren sie aber nichts anderes als rückständig und arm, verdammt dazu, ihre eigenen Werturteile aufzugeben und die des Westens anzunehmen.

Muslimische Gesellschaft passt sich seit Jahrhunderten an

Militärische Siege, vereint mit der Strahlkraft des materiellen Fortschritts westlicher Industrialisierung, führten denn auch zum schnellen Ende dieser Organisationsformen und Denktraditionen. Sie schafften sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts quasi selber ab, ersetzten ihre alten Madrasas mit Polytechniken französischer Prägung, verdrängten die Scharia zugunsten adaptierter Versionen des Code Napoléon sowie schweizerischer Gesetzbücher.

Wer heute fordert, dass sich der Islam reformieren und an den Westen anpassen muss, vergisst, dass das gesamte 19. Jahrhundert und frühe 20. Jahrhundert für muslimische Gesellschaften ein einziger Anpassungsprozess war. Europäische Bildungssysteme, Lehrbücher sowie Verfassungen und Gesetzesbücher wurden übernommen.

Manche Länder wie die Türkei übernahmen gar ein europäisches Alphabet und schnitten sich von ihrer Geschichte und Literatur ab, die bald niemand mehr lesen konnte. Alles Islamische galt als hinderlich auf dem Weg in die Moderne. Am Ende dieser Entwicklung standen geistig entwurzelte Gesellschaften, die jedoch - weil sie nach wie vor muslimisch geprägt waren - vom Westen weiterhin nicht als vollwertig anerkannt wurden und werden.

Ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der vormodernen muslimischen Geisteskultur findet sich auch in Thomas Bauers Buch "Die Kultur der Ambiguität" aus dem Jahr 2011. Darin beschreibt er, wie in vormodernen islamischen Literaturen mehrere Lösungs- oder Interpretationsvorschläge nebeneinander bestehen konnten. Der gebildete Korankommentator gab eine Vielzahl von Interpretationen an seine Studenten weiter, ohne eine einzige zu bevorzugen.

Der gelehrte Philosoph konnte alle Argumente für oder gegen eine Position so präsentieren, als seien sie seine eigenen. Ja, was schließlich das "Eigene" ist, also die Problemlösung, der sich ein Korankommentator oder Philosoph anschloss, blieb häufig unbeantwortet. Dabei wurde durchaus abgewogen, und die Fülle der Ansätze wurde verglichen und bewertet. Es musste aber nicht eine einzige Lösung, ein einziges Bekenntnis geben, sondern mehrere konnten nebeneinander bestehen.

Vormoderne muslimische Gesellschaften bieten viele Rollenbilder

Für Bauer leiden unsere modernen westlichen Gesellschaften an mangelnder Ambiguitätstoleranz. Wir sind beispielsweise entweder hetero- oder homosexuell und fragen uns automatisch, ob der Dichter arabischer Verse des15. Jahrhunderts, in denen der Genuss der Liebe sowohl mit Männern wie mit Frauen besungen wird, nun auch das eine oder das andere war. Unser Verständnis von Hetero- oder Homosexualität lässt kaum ein drittes zu.

In den vormodernen muslimischen Gesellschaften hingegen standen mehr Rollenbilder, auch diversifiziertere, zur Verfügung. Moderne westliche Beobachter von vormodernen islamischen Gesellschaften sind schlecht ausgerüstet, sie zu verstehen. Ihre Blütenpracht ist für uns oft nichts weiter als ein Meer

Moderne Muslime sind von dieser Vielfalt und Toleranz genauso abgeschnitten wie wir. Heutige muslimische Gesellschaften, so Hallaq, sind nur ein Abklatsch dessen, was sich als islamische Kultur über Jahrhunderte herausbildete. Wer sie heute mit der Wiedereinführung der Scharia zurück in ideale muslimische Gesellschaften verwandeln will, kann nur scheitern. Ein moderner Staat, der von der Scharia geprägt ist, wird so zu einem Ding der Unmöglichkeit. Er ist Hallaqs "unmöglicher Staat" und muss seine Unzulänglichkeit mit totalitären Mitteln überspielen.

Der fundametalistische Islam ist intolerant

Niemand würde auf die Idee kommen, das Leben unter dem selbsternannten "Islamischen Staat" als geprägt von Toleranz und einer Großzahl von Rollenentwürfen zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Der fundamentalistische Islam ist intolerant und lehnt die Vielfalt der vormodernen muslimischen Gesellschaften ab.

Aber es ist eben auch ein Fehler, im islamischen Fundamentalismus eine Rückkehr in die muslimische Vergangenheit zu sehen. Tatsächlich entstand islamischer Fundamentalismus erst im Verlauf des letzten Jahrhunderts aus einer modernen Bewegung, die sich bewusst gegen traditionelle Gesellschaftsentwürfe im Islam richtete. Auch den muslimischen Fundamentalisten gelten die vormodernen islamischen Gesellschaften des 18. Jahrhunderts als rückständig und korrupt.

Sie werden - nicht zu Unrecht - für die militärischen Niederlagen gegen die Europäer verantwortlich gemacht. Ambiguität verträgt sich nicht gut mit militärischer Disziplin einer modernen Armee. Der fundamentalistische Islam al-Qaidas und des IS fordert aber ebenjene militärische Disziplin von seinen Anhängern, wie auch das Bekenntnis zu einer einzigen Art, den Koran zu lesen - ohne andere auch nur zu kennen.

Die oft gehörte Forderung, der Islam müsse sich reformieren und die Werte der Aufklärung übernehmen, ist aus der Kenntnis vormoderner islamischer Gesellschaften heraus sinnlos. Unser Verständnis vom Niedergang muslimischer Gesellschaften nach ihrer angenommenen klassischen Blütezeit - also um 1200 nach Christus - ist verfehlt. Sicher, nachklassische islamische Gesellschaften hatten auch ihre Probleme - autoritäre Strukturen und Mangel an politischer Partizipation etwa -, aber sie waren frei von den Missständen, die in Europa die Reformation und die Aufklärung zur Folge hatten, und damit auch frei von der Gewalt, die diese Umwälzungen erzeugten.

Der nachklassische Islam kennt keine Hexenverbrennungen

"Weder gab es einen organisierten Klerus", schreibt Bauer, "noch eine Unterdrückung von Philosophie und Naturwissenschaften und auch keine Ketzerprozesse gegen Rationalisten." Hier hat die westliche Islamwissenschaft der letzten zwei Jahrhunderte einen falschen Eindruck erweckt: Der nachklassische Islam kennt keine Hexenverbrennungen, keinen Index verbotener Bücher und keine Religionskriege - alles Phänomene, die Europa plagten.

Vielleicht ist dieser neue Blick auf die vom Kolonialismus zerstörten islamischen Gesellschaften nichts als eine andere Art der Verbrämung, im Islam wieder einmal einen Gegenentwurf zu westlichen Gesellschaften zu sehen, diesmal aber einen positiven, in dem die Übel der Moderne vermieden wurden.

Doch selbst, wenn es eine Romantisierung sein mag, geht sie mit einem kritischen Blick auf das Eigene einher. Es scheint, als habe Europa sein Gegenüber auf der anderen Seite des Mittelmeeres lange missverstanden. Da mag selbst ein idealisierender Blick auf dieses andere - sofern er letztlich der Forderung nach einer Aufklärung des Islam ein Ende setzt - eine willkommene Abwechslung sein.

Frank Griffel ist Professor für Islamwissenschaften an der Yale-Universität und derzeit Gastprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Nota. - Der Verfasser tut selber, was er bei andern kritisiert: Er wendet eine westliche Kategorie auf eine sehr orientalische Realität an. Er spricht von "Toleranz" so, als habe es im Islam einer Aufklärung nie bedurft, aber das, was er bezeichnet, war nur Indolenz und östliche Schicksalsergebenheit - die allerdings ungeeignet waren, dem Vordringen des dynamischen Okzident Widerstand zu leisten. Nichts anderes behaupten auch die Salafisten. Nein, Eklektizismus und die Schläue, sich überall die Rosinen rauszupicken, sind das Gegenteil von kritischem Geist, der Wissenschaft (und übrigens die Kant'sche Selbstbeschränkung der Philosophie) erst möglich macht.

Es ist, glaube ich, ein Holzweg, nach den Faktoren zu suchen, die den Islam gehindert haben, aus sich heraus eine Entwicklungsdynamik zu entfalten, wie sie der Westen seit Reformation und Aufklärung gekannt hat. Das ist ja gerade Eurozentrismus: die westliche Geschichte als den Normalfall anzusehen, den alle andern verfehlt haben! Der Westen, die bürgerliche Zivilisation, der Kapitalismus waren die Ausnahme, die sich als dem Weiter-so der andern Erdteile überlegen erwiesen hat. Nicht die Gründe für das Zurückbleiben der andern, sondern die Umstände, die Europa (nach ursprünglichem Rückstand!) befähigt haben, den Rest der Welt zu überholen, gilt es zu verstehen; nicht den Konservatismus des Islam, sondern den Dynamismus des Christentums.

Und da haben wir auf der Hardware-Seite ausgerechnet... die Ausbildung eines sakralen Klerikerstandes und seiner Kirche. Nur weil diese als ein Corps konstituiert waren, konnten sie, als die Zeit gekommen war, identifiziert und - aus der weltlichen Herrschaft ausgeschieden werden.

So weit wäre es aber gar nicht erst gekommen ohne die christliche Software: Das Leben des Christen ist eine Pilgerfahrt, auf der er scheitern kann; der Christenmensch (und paradoxer Weise gerade der calvinistische Fatalist!) muss sich vor seinem Gott bewähren, er kann sich nicht in sein Schicksal ergeben wie ein orientalischer Weiser. Er ist selbstverantwortliches Subjekt, und nur so konnte er es werden.

Wenn es auch angesichts von IS und Selbstmörderterrror absurd klingt: Das Christentum ist wesentlich kämpferisch, nicht der Islam; Islam heißt Ergebung.

JE

Islam heißt Unterwerfung, integrieren heißt einordnen.

Therwiler Schule

Muslime werden zum Handschlag gezwungen

Die Religionsfreiheit lässt die Verweigerung des Händedrucks gegenüber einer Lehrerin nicht zu, zeigen rechtliche Abklärungen. Auch ein Facebook-Eintrag eines Therwiler Schülers hat Folgen

von Daniel Gerny

Ein Sturm der Entrüstung erfasste den Kanton Basel-Landschaft und den Rest der Schweiz, als im April bekannt wurde, dass ein Brüderpaar muslimischen Glaubens an einer Therwiler Schule ihrer Lehrerin den Handschlag verweigert. Jetzt stellt die Bildungsdirektion des Kantons aufgrund von rechtlichen Abklärungen fest: Das Verweigern des Händedrucks gegenüber weiblichen Lehrpersonen fällt zwar in den Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Doch die Pflicht zum Händedruck ist zulässig.

Dies, weil «der muslimische Glauben nicht in seinen zentralen Teilen berührt» werde, wenn der Handschlag verlangt werde. Die Therwiler Schule wird gestützt auf die rechtliche Abklärung den Händedruck nun wieder einfordern, heisst es in einer Medienmitteilung. Nach dem Eklat infolge des verweigerten Handschlages hatte die Schule eine vorübergehende Kompromisslösung gefunden und die Schüler generell vom Händeschütteln befreit, um so den Geschlechter diskriminierenden Charakter der religiös begründeten Zurückweisung zu begegnen.

Begründet wird das Obligatorium zum Handschlag auch mit dem wachsenden öffentlichen Interesse an der Integration der zunehmenden Zahl von Muslimen: «Dies gilt sicherlich noch vermehrt aufgrund der jüngsten Terrorereignisse in Europa. Integration verlangt, dass die Stellung der Frau in der hiesigen Gesellschaft anerkannt wird.» Weigern sich die beiden Schüler – Söhne eines den Basler Behörden bekannten Muslims mit radikalen Ansichten – weiterhin, ihrer Lehrerin die Hand zu schütteln, müssen sie mit saftigen Sanktionen rechnen.

Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind hat den Leiterinnen und Leiter der kantonalen Volksschulen mitgeteilt, dass in diesem Falle die Sanktionsmöglichkeiten des Bildungsgesetzes zur Anwendung kommen. Neben Ermahnungen der Eltern und disziplinarischen Massnahmen der Schüler sieht es Busse bis zu einer Höhe von 5000 Franken vor. ...

Nota. - In besagter Therwiler Schule herrscht der freundliche Brauch, dass der Lehrer jedem Schüler des Morgens vor Unterrichtsbeginn die Hand schüttelt. Und eben auch die Lehrerin. Die beiden muslimischen Jungen sagten, das verböte ihnen ihre Religion, einer Frau die Hand zu geben. Die Bildungsdirektion von Baselbiet eiert. Es ist weder ihre Sache, zu erwägen, ob diese Auslegung der islamischen Lehren richtig ist, noch, ob sie gegebenenfalls deren "zentralen Teile berührt". Sie müsste schon etwas gründlicher nachdenken.

Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich die Sache hier wiedergebe. Sondern weil ich mich frage: Was würde in einem solchen Fall in Deutschland geschehen, wenn es sich um Flüchtlinge handelte? Ich sage Ihnen, was meiner Meinung nach geschehen sollte: Man sollte den beiden Jungen und ihrer Familie sagen, wenn sie in keinem Land leben mögen, wo Schüler ihrer Lehrerin die Hand geben müssen, dann hätten sie nicht in ein solches flüchten sollen; sondern, sagen wir, bei Erdogan unterkommen.

Ach, das brächte aber Multikulti und die Willkommenskultur in Verlegenheit. Hexen verbrennen und Ehebrecherinnen steinigen sind doch schönes altes Volksbrauchtum, sollten wir da nicht tollerant mit umgehen?

Ich sagte es schon: Es war sehr schädlich, das Thema, wie sich Europa auf die kommenden Völkerwanderungen vorbereiten soll, mit gutmenschelndem Gesinnungskitsch zu vermengen. Europa wird ihnen nur gewachsen sein, wenn es integer bleibt - wie sollen sich die Neuankömmlinge denn sonst integrieren können? Sie hätten die alte Heimat verlassen und keine neue gefunden.

*

Es ist aber nicht in Deutschland passiert und es handelt sich offenbar nicht um Migranten, sondern um Ansässige. Da würde sich generell zunächst einmal die Frage stellen: Hat der Islam Anspruch auf dieselben Privilegien wie die einheimischen Kirchen? Ja, das ist ein weites Feld. Deren Privilegien sind das Erbe von zweitausend Jahren. Die Frage ist, was davon nicht inzwischen anachronistisch geworden ist und ersatzlos gestrichen werden kann; aber bestimmt nicht, was davon auf neu Hinzugekommene auszudehnen wäre!

JE

Ein anderes Bild vom Islam?

Ein anderes Bild des Islam

Von Gudrun Krämer

Islam ist in aller Munde, und die Debatte kreist im Wesentlichen um ein Buch – das Buch der Bücher, den Koran. Der Islam wird weithin nur noch als Religion gesehen, nicht als Kultur, die sich zwar mit dieser Religion verknüpft, in ihr aber doch nicht aufgeht. Dementsprechend gelten als die authentischen Vertreter des Islam und der Muslime nur mehr Theologen, Juristen und Imame und, wie es scheint, auch Islamisten unterschiedlicher Couleur. Nicht aber Intellektuelle, Künstler und „ganz normale“ Gläubige, die zwar an Gott und den Propheten glauben, aber deswegen nicht jede Kleinigkeit ihres Lebens am Koran und dem Propheten ausrichten.

Der Islam als Religion hat eine klare Botschaft: Er spricht von dem Einen Gott als dem allmächtigen und allerbarmenden Schöpfer, dem seine Geschöpfe Dank und Gehorsam schulden. Den Namen Gottes dürfen Muslime wie Christen, aber anders als Juden, aussprechen. Und tatsächlich findet sich „Allah“ nicht nur in alltäglichen Wendungen, die hart an die Profanierung reichen können, sondern auch als häufiger Bestandteil männlicher Eigennamen. So großzügig die meisten Muslime mit dem Namen Gottes umgehen – ein Bild von ihm dürfen sie sich ebenso wenig machen wie Juden und Christen. Gott ist für sie im Wortsinn un-begreiflich, nicht darstellbar.

Gott ist sich selbst genug und bedarf seiner Geschöpfe nicht, er ist ihnen aber zugewandt. Wie der Gott der Juden und der Christen hat er Forderungen und Erwartungen an seine Geschöpfe: Er verlangt Anerkennung und Respekt, Verehrung und Gehorsam. Die Gläubigen erkennen dies an. Die wahre Religion, die aus dieser Erkenntnis erwächst, ist der Islam: Hingabe an Gott.

Überzeitliche Gültigkeit der heiligen Schrift

Gott teilt sich den Menschen nach islamischer Lehre mit, ganz allgemein durch Natur und Kosmos, im Besonderen aber durch das Wort, wobei sich Schrift und Rede in höchst interessanter Weise miteinander verbinden. Aus dem Koran selbst leitet sich die Vorstellung ab, im Himmel werde eine Urschrift verwahrt, die „Mutter aller Bücher“, die den Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Sprachen offenbart wurde. Die letzte, ultimative Offenbarung ist der Koran, der zunächst rezitiert wurde (das arabische Wort qur’an bedeutet nichts anderes) und einige Zeit nach dem Tod Muhammads als Buch niedergeschrieben wurde. Damit besaßen die Muslime, wie vor ihnen die Juden und Christen, gleichfalls eine heilige Schrift.

- Der Islam gehört nicht zu Deutschland.

- Arabische Aufklärung?

- Vorurteile gegen den Islam?

- Eine Religion der Beliebigkeit.

- Die ursprüngliche Vieldeutigkeit des Islam.

- Das Kalifat.

Wenn Muslime heute gefragt werden, worauf sich ihre Religion stützt, so werden sie in der Regel sagen: auf den Koran als unverfälschte, direkte Gottesrede und die Sunna als die Überlieferung der Aussprüche und Handlungen des Propheten Muhammad, der die göttliche Weisung vorbildlich und verbindlich umgesetzt hat. Beide sind in einen konkreten Zeit-Raum eingebettet – die Westküste der Arabischen Halbinsel in der ersten Hälfte des 7. nachchristlichen Jahrhunderts – und, ebenso wichtig, an die arabische Sprache gebunden. Dennoch sollen sie überzeitlich gültig sein, und diese Spannung zwischen historischer, von niemandem bestrittener Einbettung und überzeitlicher Gültigkeit stellt die Muslime vor eine ähnliche Herausforderung wie die Juden und Christen.

"Der Koran ist ein schwieriges Buch"

Der Islam, so wie er sich im Koran darstellt, tritt ganz explizit als Schriftreligion auf und beurteilt nach diesem Muster alle anderen Kulte und Weltanschauungen. Als Religion gelten demnach nur diejenigen Glaubenslehren, die ebenso strukturiert sind wie er selbst, indem sie den Einen Gott verkünden und eine Offenbarungsschrift besitzen. Nicht umsonst firmieren Juden und Christen im Koran als „Schriftbesitzer“.

Der Koran ist ein schwieriges Buch, schwierig in Hinsicht auf den Inhalt, der keine geradlinige Erzählung enthält, schwierig mit Blick auf die verschiedenen Erzählstile und nicht zuletzt die arabische Sprache selbst, die im Original nicht immer eindeutig zu entschlüsseln und ungemein schwer in andere Sprache zu übertragen ist. Dabei gilt, dass der Koran als Gottesrede im Prinzip allen Gläubigen zugänglich ist, die vielleicht eines Kundigen bedürfen, um einzelne Passagen verstehen zu können, denen aber kein Klerus den Zugang versperrt.

Der protestantische Zug des Islam

Insofern könnte man sagen, dass dem Islam – lange vor der Reformation – ein protestantischer Zug innewohnte. Er bedurfte und bedarf auf jeden Fall keines Martin Luther, um dem gemeinen Mann (und der gemeinen Frau) Zugang zur heiligen Schrift zu verschaffen. Daraus folgt freilich nicht, dass der Koran in der Vergangenheit das Leben und Denken der Muslime in allen Einzelheiten bestimmte. Die meisten richteten sich eher an menschlichen Autoritäten aus, an Schriftgelehrten, Sufis und Heiligen von allerlei Art.

Nie aber war der Koran so präsent wie heute, sei es als Buch, das an jeder Straßenecke zu erwerben ist, sei es als Kalligrafie, sei es als Rezitation in Rundfunk und Fernsehen, im Straßenverkehr, im privaten Umfeld. Seine Allgegenwart ist ein modernes Phänomen, Ergebnis nicht nur der Alphabetisierung, sondern vor allem einer umfassenden Medialisierung. Wenn heute allenthalben das protestantisch anmutende „sola scriptura“ (allein durch die Schrift) ertönt, so ist dies Ausdruck spezifisch moderner Verhältnisse. Es ändert nichts daran, dass der Koran weder ein Handbuch der Ethik noch des Familien-, Straf- und Wirtschaftsrechts ist und dass Weisungen und Gesetze Ergebnis menschlicher Interpretation sind und damit immer zugleich Ausdruck von Machtverhältnissen.

Manche Muslime zeichnen Muhammad

Die meisten Muslime sind heute davon überzeugt, dass Muhammad als Prophet zwar in allen Dingen Vor-Bild ist, man sich aber auch von ihm kein Bild machen dürfe. Das war nicht immer so oder auf jeden Fall nicht in allen muslimischen Milieus: Vor allem aus dem mongolisch-persisch-türkischen Sprach- und Kulturraum sind zahlreiche Buchmalereien erhalten, die Muhammad und andere vom Islam verehrte Propheten darstellen. Manche zeigen ihn mit verhülltem Haupt oder einem goldenen Flammennimbus, andere mit vollem Antlitz. Die Grenze zur Karikatur jedoch, die Muhammad nicht ehrend darstellt, sondern herabwürdigend, war immer klar gezogen. Mir ist keine einzige von Muslimen veröffentlichte Muhammad-Karikatur bekannt.

Das viel diskutierte Bilderverbot im Islam jedenfalls gilt so allgemein nicht, selbst wenn viele Muslime anderer Überzeugung sind. Zunächst stehen nicht Bilder generell zur Diskussion, sondern figürliche Abbildungen in zwei- oder dreidimensionaler Gestalt. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, der Künstler könne versuchen, seiner Figur Odem einzuhauchen und daher, wie Gott, als Schöpfer aufzutreten. Fotografie und Film dagegen gelten weithin als unproblematisch, da hinter ihnen die bloße „Ablichtung“ stehe, kein kreativer Akt. Dem würden Film- und Fotokünstler zwar widersprechen, es öffnet aber selbst in rigiden Milieus Räume. Auch Saudi-Arabien und Iran verwenden seit längerem Passbilder (auch für Frauen), Saudi-Arabien erlaubt zwar keine Kinos, wirbt für das eigene Land und Regime jedoch mit Bildern, und der Islamische Staat setzt zu Werbezwecken ganz gezielt Film und Videos ein.

Heilige Stätten ohne Menschen oder Tiere

Wichtig ist die Unterscheidung in unterschiedliche Räume und Texte: Moscheen und Madrasen, traditionelle höhere islamische Schulen, sowie der Koran und die Prophetentradition enthalten keine figürliche Abbildungen. Architekturzeichnungen, Pflanzen, Arabesken und sonstiges Dekor finden sich in ihnen, aber weder Menschen noch Tiere.

Dagegen sind wichtige Genres der religiösen Literatur wie die Prophetenlegenden, die Erzählung von der Himmelfahrt Muhammads, Darstellungen des Jüngsten Gerichts, des Paradieses und der Hölle nicht selten illustriert, wenngleich die erhaltenen Manuskripte wiederum überwiegend aus dem mongolisch-persisch-türkischen Raum stammen. Die heiligen Stätten der Muslime in Mekka, Medina und Jerusalem sind in Gebets- und Pilgerbüchern, auf Fliesen und Teppichen abgebildet, allerdings ohne Menschen oder Tiere. Paläste, Bäder und Wohnungen als nichtreligiöse Räume dagegen sind und waren in weiten Teilen der islamischen Welt auch mit Figuren geschmückt. Zu den bekanntesten Beispielen zählen vielleicht die Darstellungen der Pilgerfahrt nach Mekka und Medina auf den Außenmauern von Privathäusern.

Wer sich die Freude gönnt, „islamische“ Manuskripte, Bücher, Illustrationen und Kalligrafien zu studieren, wird daran erinnert, dass der Islam neben der Religion eine Kultur ist, für die nicht allein die Theologen und die Ideologen stehen. Der Koran ist in seiner Bedeutung für die Muslime unbestritten, aber der Weg zum Verständnis muslimischen Lebens und islamischer Kultur, gleichgültig ob in der islamischen Welt oder in Europa, führt nicht allein über die Schrift. Die Fixierung auf den Koran und die geradezu obsessive Ausdeutung noch des letzten Nebensatzes (wenn nötig, in deutscher Übertragung) spiegelt das Islamverständnis derer, denen man den Alleinvertretungsanspruch auf den Islam gerne aberkennen möchte.

Die Autorin ist Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Der Text basiert auf einem Vortrag, den sie kürzlich an der Staatsbibliothek zu Berlin gehalten hat.

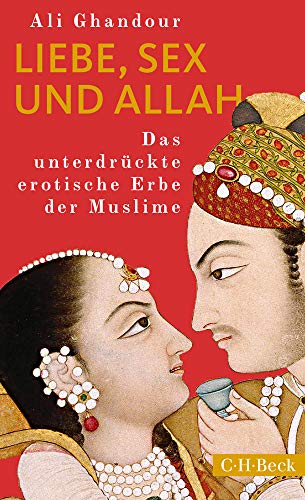

Sexualität und Islam.

Mogulreich, 17. Jhdt.

Mogulreich, 17. Jhdt."Ein kulturelles Erbe wird unterdrückt" Warum wurde Sex in muslimisch geprägten Ländern zum Tabuthema? Der Theologe Ali Ghandour erklärt, was die Kolonialzeit damit zu tun hat - und was Aufklärung für Geflüchtete bringt.

Ein Interview von Nadire Biskin

SPIEGEL ONLINE: Herr Ghandour, in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich aus historischer Perspektive mit Erotik im Islam. Welche Bedeutung hatte Sex unter Muslimen vor der Kolonialzeit?

Ghandour: Natürlich ist es schwierig, hier zu verallgemeinern. Aber Sex war um das Jahr 1000 beispielsweise bei den Abbasiden oder später im Osmanischen Reich - also in der heutigen Türkei, in Ägypten und im Irak - positiv konnotiert. Er war weder schmutzig noch unheilig. Dadurch ist zum Beispiel auch eine Sprache entstanden, die Sex und Erotik feiert. Im Deutschen gibt es heute nur die Wahl zwischen medizinischer Fachterminologie und umgangssprachlicher vulgär-scherzhafter Ausdrucksweise. Im klassischen Arabischen hingegen sind Bezeichnungen für Geschlechtsorgane wertfrei, die Vagina als Schimpfwort gab es in den meisten muslimischen Kulturen nicht. Dafür existieren allein für den Penis 114 Synonyme und für das weibliche Geschlechtsteil 99. Manche Sufis, also asketische Muslime und Mystiker, betrachteten Sex sogar als einen Weg der Gotteserkenntnis.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es deswegen auch das Versprechen auf 40 Jungfrauen im Paradies?

Ghandour: Nein, das ist ein Mythos. Das steht nirgends im Koran. Es gibt prophetische Überlieferungen, die sind allerdings nicht authentisch. Theologen wissen nur, dass es im Paradies sexuelle Gefühle gibt - wie diese aber konkret aussehen, weiß niemand.

SPIEGEL ONLINE: Galten diese früheren liberalen Vorstellungen auch für Frauen?

Ghandour: Teilweise. Frauen sind und waren auch damals überall benachteiligt, allein weil Männer die Diskurse dominieren, wobei das nicht typisch muslimisch, sondern typisch patriarchal ist. Gleichzeitig gab es in manchen Epochen urbane Räume und Phänomene, wie zum Beispiel Hamams, die als Safe Space für Frauen galten. Dort konnten sie zum Beispiel Sex mit Frauen haben oder eine männliche Geschlechterrolle übernehmen.

Ghandour: Früher war in der muslimisch geprägten Welt, zumindest in den Städten, mehr Gelassenheit, Sex war kein Tabuthema. Man konnte damals als Religionsgelehrter auch Sexgeschichten oder homoerotische Gedichte schreiben; das Sexuelle war in der Gesellschaft präsenter und diverser. Heute hingegen gibt es klare Kategorien, was sein darf und was nicht - ich würde sagen, ein kulturelles Erbe wird unterdrückt.

SPIEGEL ONLINE: Wie kam es dazu?

Ali Ghandour, Jahrgang 1983, ist islamischer Theologe und

Publizist - unter anderem hat er sich mit Buddhismus beschäftigt. Sein

Buch trägt den Titel "Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte erotische

Erbe der Muslime".

Ali Ghandour, Jahrgang 1983, ist islamischer Theologe und

Publizist - unter anderem hat er sich mit Buddhismus beschäftigt. Sein

Buch trägt den Titel "Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte erotische

Erbe der Muslime".Ghandour: Ein Faktor ist der Imperialismus, der die viktorianischen Vorstellungen in die muslimisch geprägten Länder eingeführt hat. Es wurden bewusst und unbewusst europäische Normen des 19. Jahrhunderts übernommen - zum Beispiel die moralische Idee, dass Geschlechtsverkehr nur der Fortpflanzung und dem Wohl der Nation dienen soll. In Ländern wie Indien oder Algerien zwangen die europäischen Kolonialherren solche Normen auch mit Gewalt auf. Darüber hinaus gab es einen Aufstieg von verschieden Ideologien wie Nationalismus, Kommunismus und Islamismus. Alle haben die Kontrolle des Menschen und seiner Sexualität gemein. Und Kontrolle führt immer zu Verboten.

SPIEGEL ONLINE: Heute werden Muslime in Deutschland häufig mit Frauenfeindlichkeit und Homophobie in Verbindung gebracht.

Ghandour: Eins vorneweg: Frauenfeindlichkeit und Homophobie sind keine Phänomene, die man nur bei Muslimen findet. Es gibt sie überall. Homophobie, wie wir sie heute kennen, ist ein Phänomen, das die Muslime vor dem 19. Jahrhundert nicht kannten. Denn blickt man zurück, wird man feststellen, dass es unter Muslimen früher zum Beispiel einen sehr offenen Umgang mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen gab.

SPIEGEL ONLINE: In Deutschland wird immer wieder über Sexualaufklärungsunterricht für Geflüchtete aus muslimischen Ländern diskutiert. Was halten Sie von solchen Kursen?

Ghandour: An sich ist Sexualaufklärung immer gut und zwar für jeden und jede. Das Interessante an der heutigen Sexualmoral unter Muslimen ist die Tatsache, dass sie vielleicht stärker von der europäischen Sexualmoral des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als von der eigenen Tradition geprägt ist. Es gab einen Bruch durch den Kontakt mit Europäern, keine eigenständige Entwicklung. Muslime verfielen in eine Schockstarre und reagierten mit Angst auf alles Neue und vor allem auf alles Europäische, es wurde nicht mehr agiert, sondern nur noch reagiert.

SPIEGEL ONLINE: Was kann man jetzt dagegen machen?

Ghandour: Muslime sollten die eigenen vergessenen Traditionen kennenlernen - damit meine ich die eigene sexuelle und erotische Geschichte. Was nicht heißen soll, dass wir zurück in die Vergangenheit sollen. Sondern, dass man das Positive aus der eigenen Geschichte aufgreift, das Negative überwindet und gleichzeitig die aktuelle Wissenschaft einbezieht, natürlich mit einem kritischen Blick. Muslimische Gelehrte sollten Sexualität und Liebe viel mehr thematisieren.

SPIEGEL ONLINE: Was sollten Muslime selbst verändern, wenn es um Sex und Liebe geht?

Ghandour: Mehr sexuelle Freiheiten zulassen. Die gemeinschaftliche Kontrolle und die Einschränkung der Sexualität der Menschen durch Normen, die aus völlig anderen Zeiten stammen, sind heute teilweise kontraproduktiv. Es ist wichtig, die Möglichkeiten und Erkenntnisse unserer Zeit zu nutzen und in das Gerüst von muslimischen Normen zu integrieren. So ein Prozess ist muslimischen Denktraditionen auch nicht fremd. Er wurde nur verlernt.

Nota. - Um erotische Darstellungen aus islamischem Herrschaftsgebiet wie die obige aufzutreiben, muss man schon im nordindichen Moghul-Reich suchen; wo eine kleine islamische Oberschicht mongolischer Herkunft über ein große Masse hinduistischer Untertanen gebot - und dabei zweckmäßigerweise eine lieberale Auslegung des Koran vertraten. Ob Manohar, der Maler der obigen Miniatur, selbst Moslem oder Hindu war, konnte ich nicht herausfinden.

JE

Vorurteile gegen den Islam?

Der Islamwissenschafter Ulrich Rudolph plädiert für Sachlichkeit

Schluss mit den Vorurteilen!

Ist

der Islam eine seit Jahrhunderten geistig stagnierende religiöse

Kultur? Zeigt sich im Islamismus und in der Gewalt islamistischer

Terroristen das, was den Islam von jeher und «eigentlich» ausmacht? –

Der Islamwissenschafter Ulrich Rudolph plädiert gegen Pauschalurteile

und für Sachlichkeit. Seit kurzem wird in der NZZ eine Debatte über den Islam geführt, die von Martin Rhonheimers Artikel «Töten im Namen Allahs» angestossen wurde. Darin behauptet der Autor unter Verweis auf mehrere Koranverse, Gewalt gegen Ungläubige gehöre zum Wesen des Islams, während das Christentum Gewalttaten nur als Fehldeutung der ursprünglichen Botschaft kenne. Necla Kelek stimmt dieser Behauptung ausdrücklich zu, setzt in ihrem Beitrag «Eine Religion der Beliebigkeit» aber andere Akzente. Sie geht davon aus, dass der Koran ein «Textbaukasten» ohne inhaltliche Verbindlichkeit sei. Daher sei es im Islam auch nicht wie im Christentum zu einer vernunftgeleiteten Verständigung über die Glaubensinhalte gekommen. Entstanden sei vielmehr eine «Herrschaft der Vorbeter, die seit tausend Jahren einen innerislamischen Diskurs verhindern», was zur Unterdrückung der Vernunft und zur fraglosen Unterwerfung unter die ewiggleichen Doktrinen und Verhaltensnormen geführt habe.

Ein Geschichtsbild

Die Debatte hat inzwischen eine breite Resonanz gefunden, die bereits zu einer kontroversen Diskussion über Rhonheimers Interpretation von Koranversen führte. Gleichwohl erscheint es angezeigt, jenseits des Streits über einzelne Verse einige grundsätzliche Punkte anzusprechen. Denn hinter den vorgetragenen Argumenten stehen Grundannahmen über den Islam, die aufgedeckt werden müssen, weil sie höchst problematisch sind und den Diskurs mit und unter den Muslimen – der durchaus geführt werden muss – nicht fördern, sondern konterkarieren.

Das beginnt mit dem Geschichtsbild, das in der Debatte von einigen vorausgesetzt wird und von Kelek offengelegt wird: In der Entwicklung der islamischen Welt sei es nach einer kurzen Blüte von Wissenschaft und Philosophie zu einem intellektuellen Stillstand gekommen; er dauere nun schon viele Jahrhunderte an und habe seither die Entwicklung von Rationalität und vernunftgeleiteter Lebensbewältigung verhindert. Dieses Geschichtsbild ist nicht neu. Es entstand bereits im frühen 19. Jahrhundert. Damals konstruierte die europäische Orientalistik in einer Verbindung aus kolonialem Überlegenheitsgefühl und beschränkter Quellenkenntnis einen Orient, dem es angeblich an geistiger Autonomie mangele. Am deutlichsten wird das am Beispiel der Philosophie.

Man kannte einige islamische Autoren wie Avicenna und Averroes, weil sie im lateinischen Mittelalter rezipiert wurden; also gestand man den Muslimen zu, dass ihre Philosophie in der Frühzeit, als diese Autoren lebten, geblüht habe. Mit Averroes endete indes die lateinische Rezeption, und damit erlosch auch das Interesse der europäischen Wissenschaft. So kam es zu der folgenschweren These, die Philosophie und überhaupt der rationale Diskurs hätten in der islamischen Welt nach 1200 aufgehört zu existieren. Sie ist inzwischen unzählige Male wiederholt worden, aber das macht sie nicht plausibler.

Wir wissen mittlerweile, dass die Philosophie im Islam vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart andauerte. Sie ist sogar zu einem Schwerpunkt islamwissenschaftlicher Forschung geworden. Dabei hat sich gezeigt, dass der philosophische Diskurs nach 1200 nicht nur fortgesetzt wurde, sondern auch auf die Theologie und bestimmte mystische Strömungen, die für die gelebte Religion sehr wichtig waren, ausstrahlte. Das wurde erst kürzlich auf einer Tagung zum Thema «Philosophical Theology in Islam» an der Londoner School of Oriental and African Studies eindrücklich bestätigt.

Das überkommene Bild von der geistigen Stagnation der Muslime wird also gerade von der Forschung revidiert, und solche Ergebnisse sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn man eine sachliche Diskussion über den Islam und dessen intellektuelle Entwicklung anstrebt.

Eine zweite, in der Debatte geltend gemachte Annahme lautet, dass heutige Islamisten, zumal, wenn sie gewaltbereit seien, zu den Wurzeln des Islams zurückkehrten. Das entspricht genau dem Bild, das Islamisten gerne von sich selbst zeichnen, sollte aber nicht unbesehen übernommen, sondern kritisch hinterfragt werden. Tatsächlich weist der islamistische Diskurs nämlich zahlreiche Parallelen zu anderen zeitgenössischen Ideologien auf. Das beginnt damit, dass er die traditionelle islamische Bildung ablehnt und auf verkürzte Lösungen setzt. Dabei spielt die alte Idee einer idealen Frühzeit des Islams natürlich eine grosse Rolle. Sie wird aber völlig umgedeutet. In ihrem Mittelpunkt stehen nun nicht mehr die Jenseitsorientierung und die Idee, die frühe Gemeinde habe durch den persönlichen Kontakt mit Mohammed an dessen Nähe zu Gott und zur Offenbarung teilnehmen können. Die Erwartungshaltung wird vielmehr vom Jenseits auf das Diesseits umgelenkt, denn aus dem theologischen ist ein politisches Heilsversprechen geworden. Es besagt, dass mit der Rückkehr zum «reinen» Islam schon hier und jetzt eine vollkommene «islamische Ordnung» entstehen könne, die alle Bereiche des Lebens regele und eine ideale, allen anderen überlegene Gemeinschaft formen werde.

Damit wurde der Schritt von der Religion zur Ideologie vollzogen, aber das geschah nicht ohne Widerspruch. Es gibt längst eine innerislamische Kritik am Islamismus, und es gibt zahlreiche Versuche, offenere Modelle eines islamischen Selbstverständnisses zu entwickeln. Für Ersteres steht etwa der Ägypter al-Ashmawi, der in seinem 1987 erschienenen Buch «Der politische Islam» das islamistische Gedankengut scharf verurteilte. An der Universität Ankara – das wäre ein Beispiel für Letzteres – sind in den letzten Jahrzehnten neue, der Hermeneutik verpflichtete kritische Methoden der Koranexegese ausgearbeitet worden. – Solche Stimmen sollte man unterstützen, sowohl in der islamischen Welt als auch in Europa, wo sich gerade ein differenzierter öffentlicher Diskurs über solche Fragen entwickelt, wie etwa die grosse Tagung «Horizonte der islamischen Theologie» an der Universität Frankfurt Anfang September gezeigt hat. Aber das tut man nicht, indem man jede Form von neuer und subtiler Hermeneutik als «Islam light» diffamiert und radikale Positionen als den «eigentlichen» Islam bezeichnet – was nur Fundamentalisten in die Hände spielt.

Die Gewaltfrage

Das führt schliesslich zu einem dritten Punkt, nämlich zur Frage nach der Gewalt. Sie muss natürlich gestellt werden, aber das sollte auf angemessene Weise geschehen. Der Islamismus ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, der Islamische Staat (IS) gar des 21. Jahrhunderts, und dem sollte eine Analyse auch Rechnung tragen. Dabei spielt die Religion selbstverständlich eine Rolle, aber nicht im Sinne des Aufrechnens einzelner Bibelzitate und Koranverse. Das entspricht eher mittelalterlicher Polemik und bringt letztlich nur Religion insgesamt in Misskredit – so ist in einem Leserbrief zur Debatte ja auch schon die Überwindung aller Religionen gefordert worden. Dabei gerät allerdings der positive Beitrag, den Religionen zur Grundlegung von Gesellschaften leisten, völlig aus dem Blickfeld. Er existiert jedoch, denn jede Gesellschaft, auch die demokratische, baut auf ethischen Grundlagen auf, die unter anderem von religiösen Überzeugungen gelegt wurden.

Gleichwohl bleibt die Frage nach der Gewalt. Doch sie lautet nicht, ob Religionen ein Gewaltpotenzial besitzen – das ist gewiss der Fall. Die Frage lautet vielmehr: Wann und unter welchen Umständen wird dieses Potenzial aktiviert? Auf den Islam bezogen, heisst dies, zu überlegen, warum es seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert zu zahlreichen Gewalttaten kam, was für vorangehende Jahrhunderte, in denen islamische Staaten wie das Osmanische Reich sehr viel mächtiger und damit gewaltfähiger waren, eben so nicht gilt. Die Antwort kann nicht eindimensional sein. Schon erste Untersuchungen darüber, warum sich junge Muslime heute dem IS anschliessen, haben gezeigt, dass es selbst auf diese begrenzte Fragestellung mehrere Perspektiven gibt.

Man wird also damit rechnen müssen, dass neben religiösen und ideologischen Aspekten anderen Faktoren eine grosse Bedeutung zukommt. Dazu gehören politische Konstellationen (wie die autoritären Regime in islamischen Ländern und noch immer die Folgen von Kolonisation und Dekolonisierung), soziale Probleme (Spaltung der Gesellschaften, Ungerechtigkeit), Fragen der Psychologie und der Bildung bzw. des Bildungsmangels. Hinzu kommen Phänomene, die sehr stark an frühere Dritte-Welt-Ideologien und den emotional aufgeladenen «Befreiungskampf» gegen «Imperialisten» erinnern. Ausserdem muss man damit rechnen, dass die beginnende Zerstörung nahöstlicher Gesellschaften eine Eigendynamik entwickelt. Der indische Essayist Pankaj Mishra hat kürzlich den IS mit den atheistischen Roten Khmer verglichen. Auch das ist zunächst nur eine Hypothese, die aber sicher eine genauere Überprüfung verdient.

All das soll nicht von den Fragen der Religion ablenken. Im Gegenteil: Es soll sie erweitern und kontextualisieren. Denn man wird die Gewaltphänomene, die uns zu Recht beunruhigen, letztlich nur erklären und angemessen beantworten können, wenn man sie sachlich und in ihrer Gesamtheit analysiert.

Nota

- "Es gibt zahlreiche Versuche..." Wer hat das bestritten? Das Argumente von Ronheimer und Frau Kelek ist aber, dass sie erfolglos bleiben werden, weil sie sich auf keinem verbindlichen gemeinsamen Glaubenskern berufen können, dem auch und gerade die Fudamentalisten sich 'unterwerfen' ("Islam heißt...") müssten. Eine Religion der Beliebigkeit, schreibt Frau Kelek. Ach, so ganz beliebig scheint sie ja doch nicht zu sein: Was momentan politisch opportun ist, fällt offenbar schwer ins Gewicht.

- "Wir wissen mittlerweile, dass die Philosophie im Islam vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart andauerte." Dass sie andauerte, wird auch keiner bestritten haben. Dass sie fruchtbar, nämlich der Ausseinandersetzung wert war, wird bezweifelt. Avicenna, Averroes, aber auch Maimonides haben die christliche Hochscholastik geprägt - nicht, weil die islamische Kultur sich nach Westen, sondern der Westen sich zum Orient hingewendet hat; zuerst im Kreuzzug, das ist wahr, aber dann in der Gelehrsamkeit. Der Westen hat sich geöffnet, um zu empfangen, aber nicht weil Averrroes und Avicenna islamische Philosophen gewesen wären, sondern weil sie gerade das nicht waren: Averroes gilt bis heute als Begründer der Lehre von den "zwei Wahrheiten". Und Maimonides war Jude.

Bereits Averroes ist freilich im Reich des Islam ziemlich wirkungslos geblieben. Und Prof. Rudolph müsste uns nicht nur zeigen, dass auch nach 1300 im Islam 'weiter philosophiert wurde', sondern dass das auf die islamische Kultur irgendeinen Einfluss gehabt hat. Und soll er nicht antworten, auch die Abendländer seien nicht alle Philosophen geworden! Philosophie hat die politisch-kulturelle Epoche der Aufklärung geprägt, und dass die den europäischen Alltag (mit Synkopen) bis heute prägt, wird er nicht bestreiten können.

Das war der Kern von Ronheimers und Frau Keleks Argument. Es kommt mir nach Prof. Rudolphs Beitrag und dem, was er weglässt, noch etwas plausibler vor.

JE

Die ursprüngliche Vieldeutigkeit des Islam.

aus Die Presse, Wien, 17. 7. 2014

Salzburger Festspiele:

Allah ist vieldeutig, Allah sei Dank

Sehr

„ambiguitätstolerant“ sei die klassische islamische Kultur im Gegensatz

zum Islamismus gewesen, sagt der deutsche Arabist Thomas Bauer, der am

Freitag in Salzburg auftritt.

Die Presse: Das Wort Ambiguitätstoleranz kommt aus der Psychologie: Es gibt Leute, die Mehrdeutigkeiten, Widersprüche besser als andere aushalten. Wendet man das auf Gesellschaften an, fallen einem als Erstes nicht unbedingt islamische Länder ein. Früher war das anders, meinen Sie?

Thomas Bauer: Ja, Widersprüche à la „Einerseits mag ich Musik, andererseits gibt es einen Hadith, der das verbietet“ spielten im Islam in klassischer Zeit nicht so eine Rolle. Er ruhte stärker in sich, man musste sich nicht so sehr gegenüber anderen definieren, abgrenzen. Sogar rechthaberischsten Gelehrten war klar, dass ihre Meinung nur wahrscheinlich die richtige war, nicht sicher.

Der Koran als geoffenbartes Gotteswort wird gern für die angebliche Starre des Islam verantwortlich gemacht. Wie mehrdeutig ist Allahs Wort?

Über tausende Jahre ist die Auslegungskultur davon ausgegangen, dass der Koran unendlich viele Bedeutungen hat. Ob der Ursprungstext geoffenbart ist oder nicht, spielt da die kleinste Rolle. Dass der Koran als Gotteswort Ambiguität nicht verhindert, sehen Sie an jedem klassischen Korankommentar, der mehrere Deutungen nebeneinander anführt. Diesen Auslegungsspielraum haben die Juristen auch genutzt. Das Wort Gottesstaat stammt von Augustinus, das gibt es im Arabischen gar nicht. Man wollte Rechtssicherheit, dafür sorgten die Rechtsgelehrten, und diese hatten zwar göttliche Quellen, aber was sie daraus machten, war wieder eine ganz andere Sache. Gerade im Strafrecht spielen religiöse Texte so gut wie keine Rolle. Und wenn doch einmal, wie im 17. Jahrhundert, hatte das politische Hintergründe.

Wissenschaft konnte sich in der islamischen Kultur nicht weiterentwickeln. Was hat das für Sie mit Religion zu tun?

Die einst blühenden Wissenschaften seien durch engstirnige Religionsgelehrte verkümmert – da wirkt das Aufklärungsdenken, dass die Priester Volksverdummer sind. Für den Islam stimmt das nicht, es hat dort kaum Gelehrte gegeben, die gegen die Wissenschaft gekämpft haben. In diesem Punkt hat sich auch die Islamwissenschaft lange Zeit irreführen lassen. Heute weiß man, dass der Grund dafür strukturelle Entwicklungen* sind, die erst viel später eingesetzt haben.

In allen möglichen Bereichen wie Musik oder Sexualität gab es oft ein geduldetes Neben- und Durcheinander unterschiedlicher Werte und Regeln. Diese Inkonsequenz in der Alltagskultur findet man im christlichen Abendland genauso. Interessant finde ich vor allem, wie sehr die Freude an der Ambiguität in der Wissenschaft von den Lesarten des Korans und im Nachdenken über Sprache dominierte...

Das Erstaunlichste an der Lesartenlehre ist nicht, dass es die unterschiedlichen Lesarten gibt, sondern die Freude und Begeisterung, mit der diese Mehrdeutigkeit als göttliche Gnade begrüßt wurde! Auch die arabische Rhetoriktheorie hatte enorme Freude am Uneindeutigen. Es gab immer wieder Strömungen, die von der Interpretationsvielfalt weg und den Text wörtlich lesen wollten; sie setzten sich aber höchstens kurzzeitig durch. Heute geht diese Lesartentradition allerdings etwas unter, die Islamisten ersetzen sie durch Ideologien, die unzweideutig nach westlichem Ideologiemuster funktionieren.

Sie meinen tatsächlich, der Islamismus hat sich die „Ambiguitätsintoleranz“ vom Westen abgeschaut?

Das 19. Jahrhundert ist im Westen eine Zeit, in der man Widersprüche als quälend empfindet und in der sich Ideologien bilden. Genau in dieser Zeit stellt sich auch für die islamische Welt die Alternative, westliche Ideologien zu übernehmen oder sich mit einer eigenen Ideologie dagegen zu behaupten.

Kämpfe um den „wahren“ Islam gab es aber immer schon. Wie passt der alte Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten zur islamischen Ambiguitätstoleranz?

In der Frühzeit gab es große Spannungen, aber Sunniten und Schiiten waren in der Geschichte nicht ein großer Gegensatz, sie waren auch nie homogene Gruppen. Rivalitäten gab es immer, aber mit den heutigen sind sie nicht vergleichbar. Die meiste Zeit war das Zusammenleben friedlich, auch im Irak bis ganz zuletzt – der Stamm war dort wichtiger als die Frage, ob man Sunnit oder Schiit ist. Das sind moderne Fronten. Auch die jetzige Solidarität zwischen Assads Alewiten und den Zwölfer-Schiiten in Syrien verdankt sich modernen Verhältnissen.

Die Terrorgruppe Isis beruft sich auf das Kalifat...

Isis macht aus dem Islam, was Pol Pot aus Karl Marx gemacht hat. Das fängt schon damit an, dass man Kirchen zerstört, was man nach dem klassischen Islam nicht darf. Als der Islamismus mit den Wahhabiten in Saudiarabien das erste Mal schlagend wurde – damals noch ohne westlichen Einfluss –, da waren die Hauptgegner traditionelle Muslime. Sie empfanden es als unislamisch, dass man sagte, jemand sei kein Muslim mehr, weil er das und das anders sehe.