aus nzz.ch, 26.2.2019

Wie die Einwanderer Europa eroberten

«So

etwas hatte Europa noch nicht erlebt», hebt diese Saga an. «Der Strom

an Migranten, der über den Balkan ins Zentrum des Kontinents vordrang,

markierte eine echte – hier passt das Wort tatsächlich – Zeitenwende.»

Die

Grossfamilien, die entlang der Donau kamen, nahmen das neue Land in

ihren Besitz. Die eingeborenen Europäer zogen sich zurück und gaben

schliesslich auf. Das hiess: «Die Menschen, die Europa fortan bewohnten,

sahen anders aus als jene, die sie verdrängt hatten – ein

Bevölkerungsaustausch.»

Was

der Genetiker Johannes Krause und der Journalist Thomas Trappe, der

sich gerne mit den Rechtspopulisten anlegt, im Prolog ihres Buches

raunen, fand vor 8000 Jahren statt. Aber die Autoren spielen lustvoll

mit der Zweideutigkeit: Den Anstoss zu ihrem Buch über die frühesten

Einwanderer in Europa gab die Flüchtlingskrise im Sommer 2015, als

wieder ein Strom von Migranten nach Deutschland zog. Sie wollen zu den

Debatten, die vor vier Jahren ausbrachen, einen Beitrag leisten. Denn

mit dem genetischen Erbe der Menschen lässt sich seit je Politik machen.

Das Wissen der Gene

Vom

Blut, also von Völkern, Rassen oder auch Nationalcharakteren zu

sprechen, traut sich nach den Greueln der Nazis zwar kaum mehr jemand.

Was diese dachten, treibt aber immer noch viele Politiker um, ob nun

indische Eliten gegen die Erkenntnis kämpfen, dass ihre Hochkultur mit

Eindringlingen kam; ob italienische Politiker einhellig an Unterschiede

im Erbgut glauben, die den Norden vom Süden des Landes trennen; ob der

ungarische Ministerpräsident nach der richtigen Abstammung seiner

Landsleute fragt oder sich eine amerikanische Präsidentschaftskandidatin

als Nachfahrin der Ureinwohner wähnt.

Ja,

die Gene wiegen schwerer denn je, weil sie sich heute schnell und

günstig lesen lassen. Nur zwanzig Jahre nach der milliardenteuren

Entschlüsselung des menschlichen Genoms kennen schon Millionen dank

Tests von Firmen wie Insitome oder 23andMe ihr Erbgut. Und die

Archäogenetiker spüren mit kleinsten Fragmenten von Zehntausende Jahre

alten Skeletten der Entwicklung von Homo sapiens nach. «Es wäre geradezu

vergeudete Forschermühe», meinen deshalb Johannes Krause und Thomas

Trappe, «dieses Wissen im Knochenstaub ruhen zu lassen.»

Mit ihren Erkenntnissen rücken die Archäogenetiker unser Bild vom Menschen zurecht, auch die Wege, wie er die Welt eroberte.

Der

Schwede Svante Pääbo, Direktor des Max-Planck-Instituts für

evolutionäre Anthropologie in Leipzig, wies als Pionier des Fachs nach,

dass sich die modernen Menschen nach ihrem Auszug aus Afrika vor 50 000

Jahren mit Neandertalern paarten, weshalb wir auch deren Gene

weitergeben. Sein Meisterschüler Johannes Krause fand dank einer 70 000

Jahre alten Fingerkuppe aus einer Höhle im sibirischen Altai-Gebirge mit

den Denisovanern eine bis dahin unbekannte Menschenart. Und sein

Forschungspartner David Reich baute an der Harvard Medical School eine

«Genfabrik» auf, wo er mit Tausenden von Proben die brisanten Fragen der

Besiedlung von Indien, Europa oder Amerika zu klären versucht.

Ihre

Studien in den renommiertesten Journalen stiessen auf so grosses

Interesse, dass sich die Archäogenetiker mit Büchern auch an ein breites

Publikum wenden. Svante Pääbo machte 2014 den Anfang mit «Die

Neandertaler und wir: Meine Suche nach den Urzeit-Genen». David Reich

löste im Frühling 2018 mit «Who We Are and How We Got Here» eine Debatte

aus, die die «New York Times»

noch im Januar 2019 mit einer giftigen Attacke weiterdrehte, weil er

bei seiner Arbeit auch darüber nachdachte, wie wir den Begriff der Rasse

richtig brauchen. Und Johannes Krause legt jetzt «Die Reise unserer

Gene» vor, ein eingängig geschriebenes Buch, «das nicht nur politische

Kontroversen adressiert, sondern auch erstmals die Erkenntnisse der

Archäogenetik über die Geschichte Europas in einem deutschsprachigen

Werk zusammenfasst».

Debatten im Hinterkopf

Diese

Affiche ist allerdings nicht ganz richtig. Die schwedische Journalistin

Karin Bojs gab schon 2015 ein brillantes Buch heraus, in dem sie mit

Reportagen – von Svante Pääbos Labor in Leipzig über die Höhlenmalereien

in der Dordogne bis hin zur Heimat ihrer Vorfahren – die Suche nach

ihren eigenen Wurzeln mit einer Übersicht über die neuste Wissenschaft

verknüpft. In Schweden ein Bestseller, kam das Werk in mehreren

Übersetzungen heraus, so letztes Jahr auch auf Deutsch: «Meine

europäische Familie. Die ersten 54 000 Jahre».

Wie

Johannes Krause und Thomas Trappe schreibt Karin Bojs mit den

politischen Debatten im Hinterkopf. So steht sie im Museum in Stockholm

vor der Nachbildung einer Frau, die vor 9000 Jahren lebte, aber mit

heller Haut und hellen Haaren aussieht wie eine Landsfrau von heute.

«Ich habe blaue Augen, sehr blonde Haare und eine sehr bleiche Haut, wie

das Stereotyp einer Schwedin», denkt die Journalistin. «Aber die

Wahrheit ist, dass im heutigen Schweden weitaus nicht alle aussehen wie

ich.» Auch die Jäger und Sammler der Jungsteinzeit nicht: Die Genetiker

wissen jetzt, dass diese Ureinwohner Europas zwar blaue Augen hatten –

doch eine dunkle Haut.

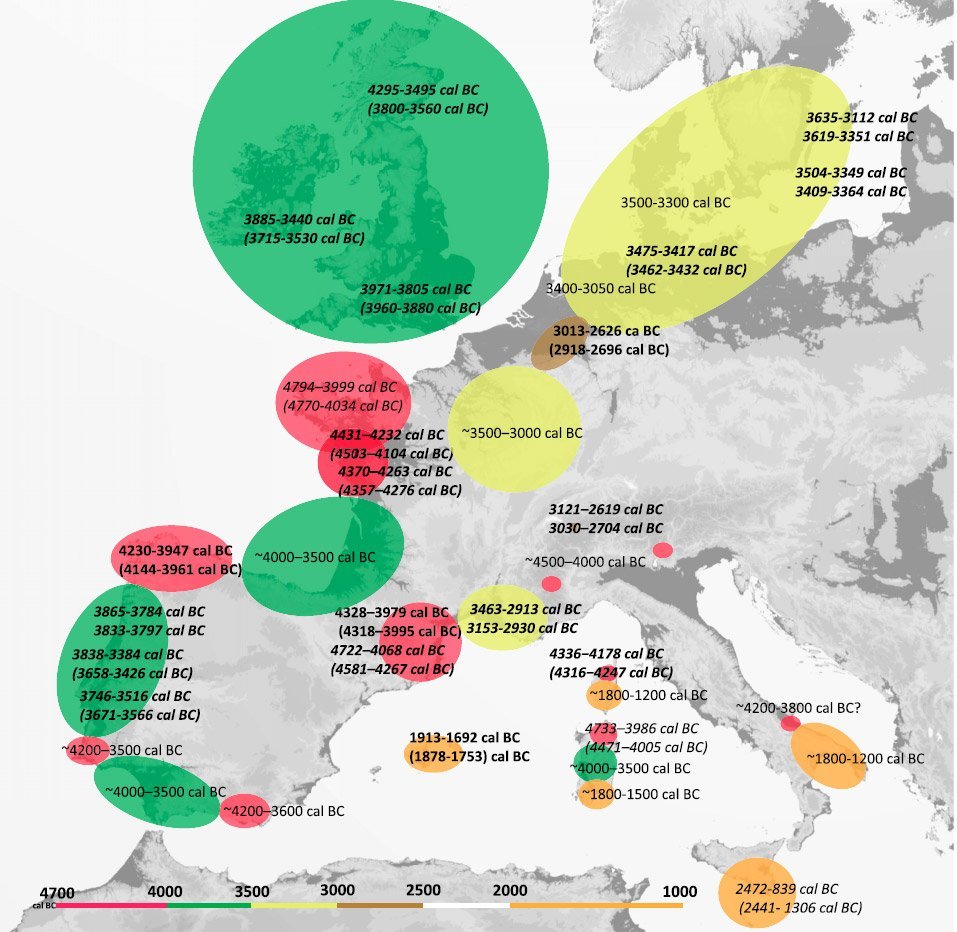

Heute

zeugen die Gene der Europäer von drei Einwanderungswellen. Erstens

zogen vor 50 000 Jahren moderne Menschen wohl aus Palästina nach Europa

und hielten als Jäger auch in der Eiszeit durch, anders als die

Neandertaler.

Zweitens

kamen vor 8000 Jahren die ersten Bauern aus Anatolien – während die

Archäologen bisher annahmen, dass sich die Landwirtschaft unter den

Eingeborenen verbreitete, weisen die Genetiker jetzt nach, dass sie

Einwanderer mit ganz anderem Erbgut mitbrachten.

Und

drittens drangen vor 4800 Jahren, bei der grössten Migrationswelle

aller Zeiten, Hirten mit Pferden und Wagen aus der russischen Steppe

ein: Es gab also tatsächlich ein Volk, das Nordindien und Westeuropa

seine Gene, seine Kultur und seine Sprache aufzwang – und es kam aus dem

Osten.

Die Gene

dieser drei Gruppen machen jetzt, in regional unterschiedlicher

Mischung, das Erbe der Europäer aus. Spätere Migrationen führten nicht

mehr zu einem genetischen Austausch, der sich messen lässt, nicht einmal

die Völkerwanderung vom 4. bis zum 6. Jahrhundert.

Wir sind alle Migranten

Welche

Menschen für eine Region typisch, weil seit je einheimisch sind, lässt

sich aufgrund der Genetik kaum mehr sagen. David Reich stellt fest: «Die

Menschen, die heute an einem Ort leben, stammen fast nirgends

ausschliesslich von den Menschen ab, die in der fernen Vergangenheit an

diesem Ort lebten.» Und Johannes Krause und Thomas Trappe wissen: «Die

Archäogenetik zeigt, dass es Menschen mit ‹reinen› europäischen Wurzeln

nicht gibt und wohl auch nie gab. Wir alle haben einen

Migrationshintergrund.»

Europa,

meinen die Autoren gar, lasse sich verstehen als «eine sich über

Jahrtausende erstreckende Fortschrittsgeschichte, die ohne die Migration

und Mobilität von Menschen unmöglich gewesen wäre». Das heisst

allerdings nicht, dass sie die Einwanderung gemäss ihren politischen

Neigungen unkritisch feiern: «Das Buch liefert, dessen sind wir uns

bewusst, Argumente für diejenigen, die gegenüber der Migration

aufgeschlossen sind, wie auch für jene, die ihr strikte Grenzen setzen

wollen.»

Die

Genetiker zeigen durchaus, dass es Eigenheiten im Erbgut von

Bevölkerungsgruppen gibt. So leben die Tibeter in sauerstoffarmer Luft

mit einem Gen, das von den Denisovanern stammt. Und so nützt den

Westafrikanern ein Gen, das zu «schnellen» Muskeln führt: David Reich

wies darauf hin, dass alle Finalisten des 100-Meter-Laufs an den

Olympischen Spielen seit 1980 Wurzeln in Westafrika hatten – und erntete

allein für diese Feststellung Prügel.

Vor

allem lehren die Evolutionsbiologen, dass sich Bevölkerungsgruppen

nicht nur mit ihren Genen, sondern auch mit ihrer Kultur der

heimatlichen Umwelt anpassen und sich gegen Fremde verteidigen. Starke

Einwanderung löst deshalb Konflikte aus, damals und heute, wie Johannes

Krause und Thomas Trappe einräumen. Eine Klimaerwärmung könne durchaus

zu einem Plus an bebaubaren Flächen führen, meinen sie: «Allerdings ist

nicht absehbar, welche politischen Verwerfungen und Konflikte daraus

resultierende Migrationen hervorrufen würden. Oder besser gesagt, man

will es sich lieber nicht vorstellen.»

Johannes

Krause, Thomas Trappe: Die Reise unserer Gene. Eine Geschichte über uns

und unsere Vorfahren. Propyläen, Berlin 2019. 288 S., Fr. 25.90.

Karin Bojs: Meine europäische Familie. Die ersten 54 000 Jahre. WBG Theiss, Stuttgart 2018. 431 S., Fr. 41.90.